Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre ». Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre ». Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Manière originale de revoir l’Histoire en citations, on trouve au fil de cet édito en 12 semaines les personnages principaux (Napoléon, de Gaulle, Hugo, Voltaire, Henri IV…) et les grands évènements (Réforme et guerres de Religion, Saint Barthélemy, Révolution, Affaire Dreyfus…), l’explosion de la caricature politique correspondant à des périodes de crises.

Encouragée par le développement de l’imprimerie au XVI° siècle, étouffée sous la censure de la monarchie absolue et de l’Empire, la caricature s’impose avec la presse populaire au XIX° et les dessins provocants de journaux spécialisés (La Caricature, Le Charivari…). Des formes naissent sous la Cinquième République : slogans de Mai 68, Guignols de l’Info et autres marionnettes à la télé, sans oublier les BD politiques souvent best-sellers.

Deux auteurs seront cités (= montrés) une dizaine de fois. Le plus célèbre, Gustave Doré, artiste peintre du XIXe, se voue à la caricature avec un art du trait qui fait mouche et mal. Bien différent avec sa série de gouaches, François Lesueur inventa sous la Révolution une caricature bienveillante et bon enfant comme la Carmagnole du Ça ira (première version).

Une invitée surprise, la physiogonomie. Formulée par Cicéron (« Le visage est le miroir de l’âme »), elle entre en scène avec le génie du peintre Le Brun sous Louis XIV, s’érige en science au siècle des Lumières, justifie les pires racismes (colonialisme, antisémitisme) et se banalise avec le « délit de sale gueule ».

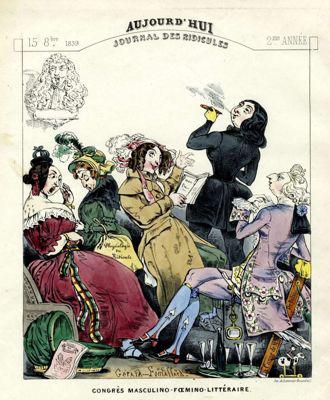

MONARCHIE DE JUILLET

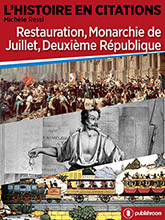

De la femme faite homme et culottée par la pipe. Gérard Fontallard, Aujourd’hui, Journal des ridicules, 15 octobre 1839.

Le titre vaut citation et la caricature vise le double je(u) d’un personnage hors norme du XIXe siècle.

DE LA FEMME FAITE HOMME et culottée par la pipe.1

Cette caricature donne à voir une étrange George Sand. Posant l’air de ne pas en avoir l’air, vêtue d’une robe dont dépassent les sous-pieds d’un pantalon, écrivant sans y penser à la plume (de la main gauche et avec gaucherie ?) tout en fumant, elle s’appuie néanmoins sur ses premiers ouvrages : Indiana, Lélia, Mauprat.

Il ou Elle ? Voire « troisième sexe » selon Flaubert : ambiguïté entretenue au fil d’une vie littéraire, politique, amoureuse, familiale incroyablement bien remplie. Comparable à Colette (1873-1954) à bien des égards, George n’est pas plus « féministe » qu’elle, malgré ce qui fut dit et écrit : tout et son contraire. Rappelons que le mot « féminisme » apparaît sous la plume d’Alexandre Dumas fils (père de la Dame aux camélias) et d’Hubertine Auclert, militante luttant pour le droit de vote et l’éligibilité des femmes.

George Sand, née Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil, baronne Dudevant par son mariage, sera la femme la plus caricaturée de notre Histoire – la mode est aux caricatures et le personnage « médiatique » s’y prête avec talent, s’exposant volontiers dans sa vie privée-publique.

« Je travaille la nuit, je monte à cheval le jour, je joue au billard le soir, je dors le matin. C’est toujours la même vie. »

George SAND (1804-1876), Correspondance

Elle prend aussi le temps d’écrire des lettres comme tous les Noms de l’époque. 26 volumes au total !

La « Bonne Dame de Nohant » fut très populaire par ses romans humanitaires et rustiques. « Le roi des romanciers modernes, c’est une femme » déclare Jules Janin, prince des critiques. Balzac l’admire, Flaubert comparera son amie à un grand fleuve d’Amérique : « Énormité et Douceur ». Riche nature prompte à se glisser « dans la peau de [s]es bonshommes » comme elle nomme ses personnages « Je fais des romans, parce que c’est une manière de vivre hors de moi. ». Son théâtre (une trentaine de pièces) lui rapporte encore plus.

Un acharnement critique et sexiste s’est déchaîné contre celle qui prit en début de carrière un pseudonyme masculin - inspiré de son amant Jules Sandeau, avec George sans « s » (à l’anglaise) pour être plus libre d’écriture et de mœurs. Infatigable à sa table de travail, c’est la Vache à encre (Baudelaire), la Terrible Vache à écrire (Sainte-Beuve ne l’aime guère), la Vache laitière au beau style (Nietzsche ne la supporte pas), Miss Agenda pour sa ponctualité quand il faut remettre sa copie à l’éditeur ou au patron de presse (pour les romans publiés d’abord en feuilleton). Elle exaspérait Musset son amant de Venise qui ignorait la ponctualité, créant toujours « dans le génie ».

Sand qui n’a que du talent doit aussi nourrir sa petite famille (deux enfants), parfois ses amants, ses ami(e)s, entretenir sa chère maison de Nohant, un véritable domaine dans le Berry. Son « féminisme » (terme qu’elle contesterait) tient d’abord à son indépendance économique (Simone de Beauvoir en fera le premier atout indispensable au « Deuxième sexe » en 1949) et sa liberté de mœurs affichée. Bien que passionnée par la politique, elle ne fut jamais tentée de se lancer dans l’arène comme Hugo et nombre de ses amis ou confrères.

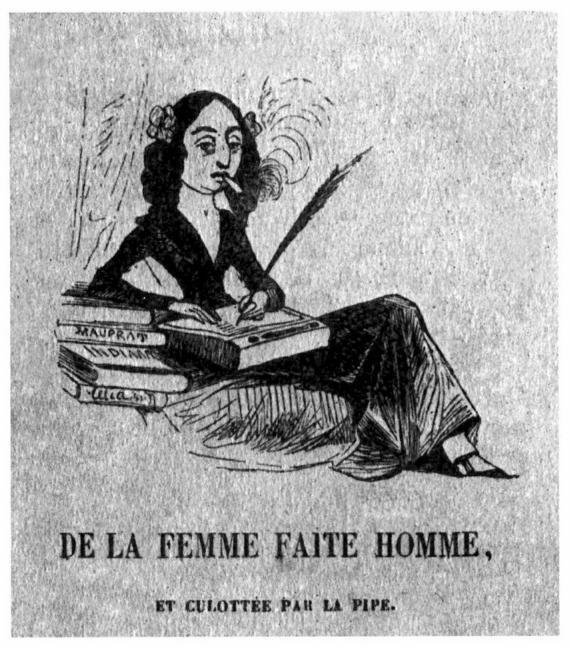

Congrès masculino-foemino-littéraire. Bulletin des modes ridicules (1839).

« Pour une exception heureuse, combien compterait-on de singes maladroits ! »2

Aujourd’hui – Journal des Ridicules. « Les Bas-Bleus », article d’ouverture ressassant les lieux communs sur ce type de femmes (1839). Henri-Gérard Fontallard (1798-1843), dessinateur-lithographe.

Sand, debout en costume masculin, fumant d’un air provocant, domine une petite assemblée de « bas-bleus » (mot venu d’Angleterre), aux allures de précieuses ridicules : Virginie Ancelot (romancière, auteure dramatique, mémorialiste, peintre et salonnière), Eugénie Foa (pionnière de la littérature pour la jeunesse), Sophie Gay (écrivaine, compositrice et salonnière). Delphine de Girardin est la plus connue : écrivaine, poétesse, nouvelliste, romancière, dramaturge, salonnière et journaliste, elle a épousé le grand patron de presse Émile de Girardin. En costume d’homme au premier plan, elle affectionne les pseudonymes masculins, Vicomte Charles Delaunay, Léo Lespès…

Ce cercle mondain boit bien – les flûtes de champagne alignées en attestent. On écoute l’oratrice fumant son cigare. On bâille aussi, on s’endort…

L’image construite autour de George Sand, régulièrement caricaturée en redingote, bouscule la binarité féminin/masculin du XIXe. Certaines femmes cantonnées à la sphère domestique usent de subterfuges pour mieux exister dans la sphère publique réservée aux hommes. C’est le cas de George Sand qui parvient à s’imposer comme écrivaine et républicaine majeure de son temps. Passant alternativement du piédestal au pilori, elle s’accommodera de ce fait de société très majoritairement antiféministe, à suivre jusqu’à la Révolution de 1848 et au-delà…

La « fièvre caricaturale » qui, selon Baudelaire, saisit la France sous la Monarchie de Juillet, a troué une cible de choix. Elle sera caricaturée pendant toute sa vie littéraire, soit près d’un demi-siècle : rançon d’une popularité immédiate dont on mesure mal aujourd’hui l’étendue. C’est tout à la fois la femme, la femme écrivain et la femme politique qui sont visées – et l’ambiguïté en prime ! À cette ambiguïté répond celle des réactions de George Sand, avec sa capacité à exploiter ces images, consciente d’un « pouvoir médiatique en pleine expansion » (« George Sand fecit soi-même » George Sand face à sa caricature, Michèle Fontana, Presses universitaires de Saint-Étienne).

Hugo pense et (ré)agit de même. Mais en tant que femme, elle doit se battre contre tous les préjugés de son époque. Elle sera l’« exception heureuse » qui confirme la règle… et annonce le féminisme du XXe siècle.

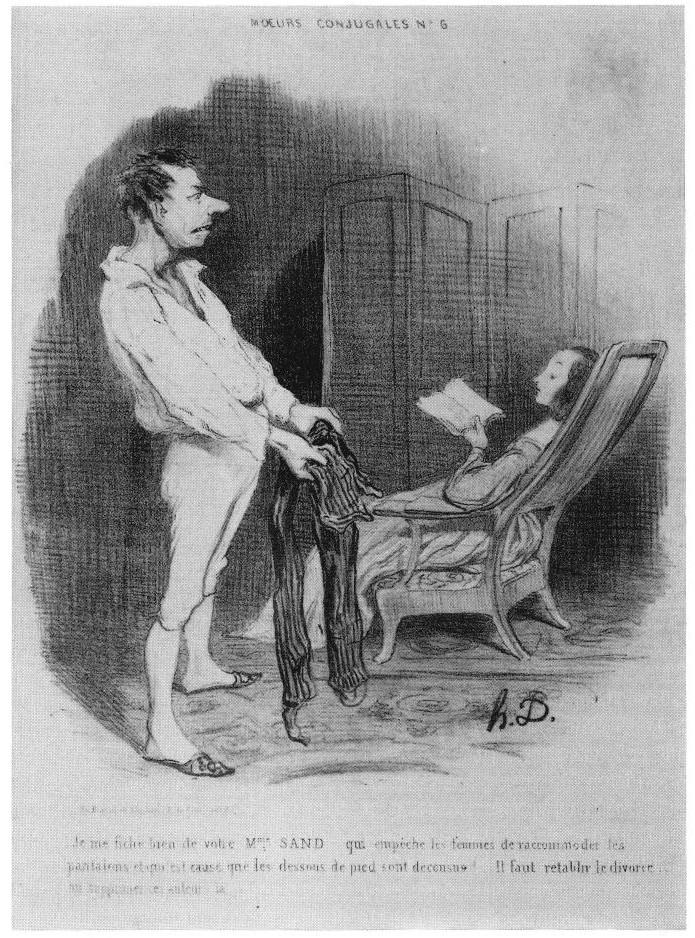

La légende vaut citation :

« Je me fiche bien de votre Mme SAND… qui empêche les femmes de raccommoder les pantalons et qui est cause que les dessous de pied sont décousus !… Il faut rétablir le divorce… ou supprimer cet auteur-là ! »3

Honoré DAUMIER (1809-1879, série Mœurs conjugales No 6, Le Charivari, 30 juin 1839. Musée Carnavalet

L’homme au premier plan, plus ridicule que nature en savates, caleçon et chemise, ressemble furieusement à la caricature de l’auteur jeune, avec son « étonnante bouille » et son nez proéminent ! C’est déjà une forme d’humour personnel de la part de Daumier.

L’épouse au second plan, lectrice vautrée dans son fauteuil et toute à sa lecture, se moque bien du mari. Mais la responsabilité de « Mme Sand » n’est pas claire : auteure de romans qui tournent la tête aux femmes et absorbent toute leur attention au détriment des tâches ménagères … ou instigatrice avouée de la révolte contre les maris ?

Après les Mœurs conjugales, la série suivante des « Bas bleus » accentuera l’opposition conjugale et la férocité des caricatures contre ces parangons des femmes auteures dont on ridiculise les prétentions.

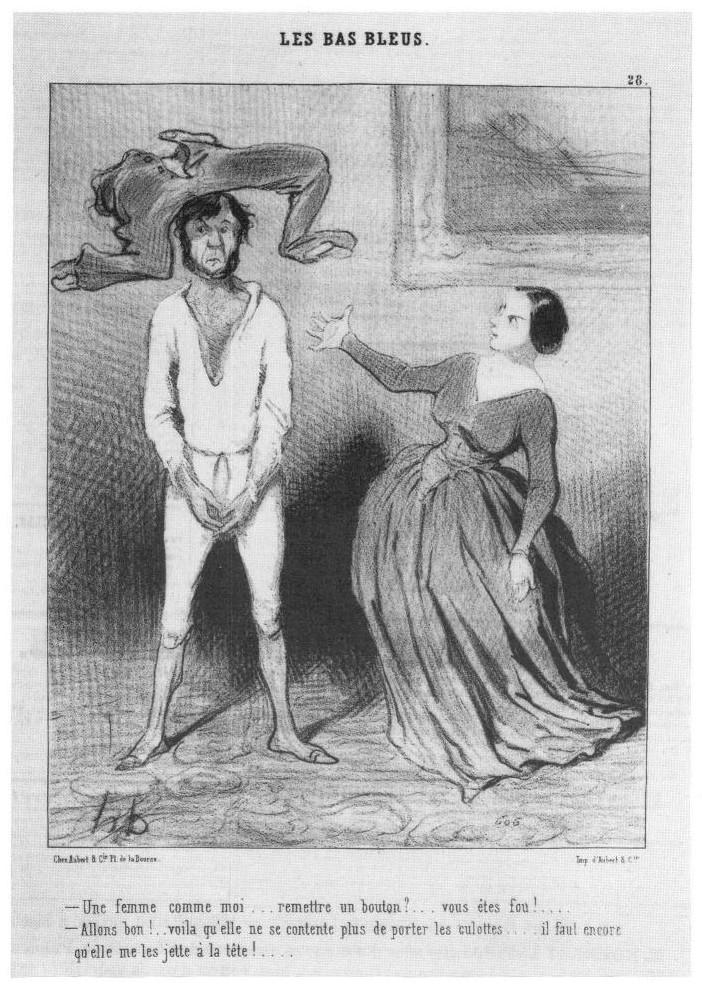

— Une femme comme moi… remettre un bouton ?… vous êtes fou !…

— Allons bon !… voilà qu’elle ne se contente plus de porter les culottes… il faut encore qu’elle me les jette à la tête !…5Honoré DAUMIER (1809-1879), série Les Bas-Bleus No 28, Le Charivari, 23 mai 1844

La série des Bas-bleus, composée de quarante planches publiées dans Le Charivari de Philippon entre janvier et août 1844, tourne en dérision les femmes qui délaissent vie de famille et tâches domestiques au profit de leur travail intellectuel et s’imposent dans un milieu exclusivement masculin.

Cette série au titre polémique fait écho à une opinion de plus en plus défavorable aux activités intellectuelles des femmes, à partir des années 1840. Dans le déchaînement satirique contre les prétentions féminines, Le Charivari s’en tient à la misogynie traditionnelle. Daumier agit comme témoin de l’évolution et comme amplificateur du thème, dans le premier quotidien illustré au monde, publié par son ami (et complice). Cette rébellion domestique annonce les Divorceuses et les Femmes socialistes sous la Deuxième République.

Ce dessin reprend le couple précédent des Mœurs conjugales. Même ridicule du mari en caleçon, chemise et pantoufles, mais la situation évolue. En 1839, l’homme debout occupe le premier plan et prend l’initiative de la querelle, s’adressant à la femme qui reste muette. En 1844, les deux personnages sont debout sur le même plan et c’est l’affrontement. La scène gagne en dynamisme et la femme est l’élément moteur. Son corps, tout en courbes et en mouvements qu’il communique à la culotte jetée à la tête de l’homme, s’oppose à la raideur statique du mari plus pitoyable qu’odieux.

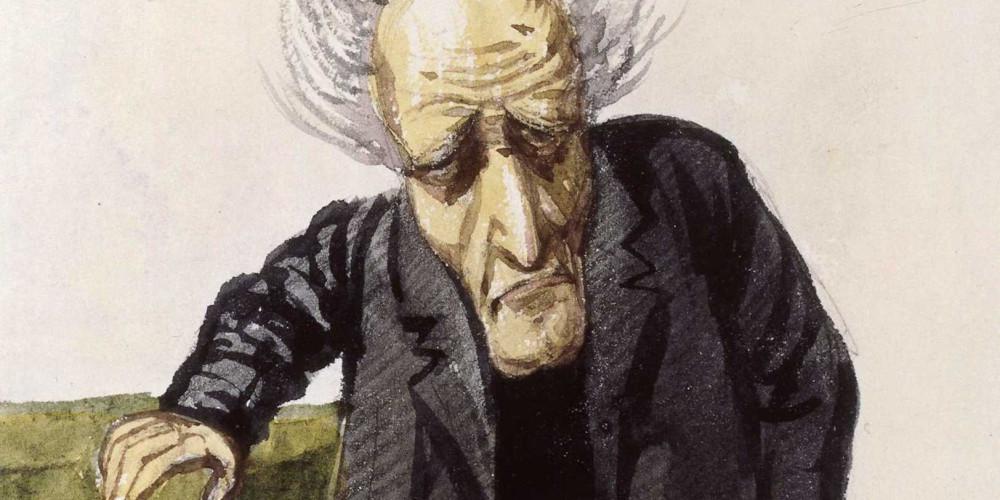

Dessins-charges de membres de l’Institut. Chateaubriand (mort en 1848) par Prosper Mérimée (1803-1870) vers 1840. BNF.

Mérimée, célèbre pour sa Carmen (roman qui inspira l’opéra de Bizet), est peintre et dessinateur à ses heures.

Chateaubriand fut la cible de nombreuses caricatures le stigmatisant comme un être réactionnaire, opportuniste et orgueilleux. Il est ici représenté en vieillard chenu, écrasé par le poids des ans.

Précurseur du romantisme français, écrivain engagé, grand mémorialiste et homme politique, il est en bonne place dans l’Histoire en citations. Exemples…

« La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête portée au bout d’une pique et je reculai. »6

François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)

Présent à Paris au début de la Révolution, il est très choqué par cette violence « cannibale ». Représentatif de sa classe, il écrit aussi : « Jamais le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste. »

« Bonaparte n’est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l’amour des libertés qu’il n’a jamais eu […] Il est grand pour avoir créé un gouvernement régulier, un code de lois, des cours de justice, des écoles, une administration forte, active, intelligente […] Il est grand pour avoir fait renaître en France l’ordre au sein du chaos […] Il est grand surtout pour être né de lui seul, pour avoir su, sans autre autorité que celle de son génie, se faire obéir par trente-six millions de sujets […] Il est grand pour avoir surpassé tous les vainqueurs qui le précédèrent, pour avoir rempli dix années de tels prodiges qu’on a peine aujourd’hui à les comprendre. »1685

François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)

Le styliste manie en maître l’anaphore (répétition, en termes de rhétorique). Les relations personnelles du grand écrivain et du grand homme se gâteront sous l’Empire, mais quand l’émigré, enfin radié de la liste, rentre en France en 1800, l’admiration est totale pour Bonaparte - jusqu’à l’exécution du duc d’Enghien, en 1804.

« Retomber de Bonaparte et de l’Empire dans ce qui les a suivis, c’est tomber de la réalité dans le néant. »1892

François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)

En politique, il a vocation d’éternel opposant. Émigré sous la Révolution, sévère pour Napoléon à la mort du duc d’Enghien, il commence par être ultraroyaliste sous les Bourbons de retour, ayant bientôt rang de ministre, pair de France, ambassadeur, avant de se retrouver dans l’opposition au pouvoir en place, aux côtés des libéraux.

« J’ai aidé à conquérir celle de nos libertés qui les vaut toutes, la liberté de la presse. »2003

François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe (posthume)

Monarchiste modéré, il mène sous Charles X une campagne pour les libertés publiques dans Le Journal des débats et à la Chambre contre le ministère Villèle qui multiplie les lois réactionnaires. Les pairs modifient tant et si bien la loi sur la presse que Villèle retire son projet, le 17 avril 1827. Et Paris illumine.

« Il y a des hommes qui, après avoir prêté serment à la République une et indivisible, au Directoire en cinq personnes, au Consulat en trois, à l’Empire en une seule, à la première Restauration, à l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire, à la seconde Restauration, ont encore quelque chose à prêter à Louis-Philippe ; je ne suis pas si riche. »2059

François René de CHATEAUBRIAND (1768-1848), De la Restauration et de la Monarchie élective (1830)

Chateaubriand joint le geste aux mots de cette brochure écrite au lendemain de la Révolution de Juillet. Il renonce à son titre et à sa pension de pair de France, attitude d’autant plus digne que toute la fin de sa vie sera empoisonnée par des problèmes d’argent.

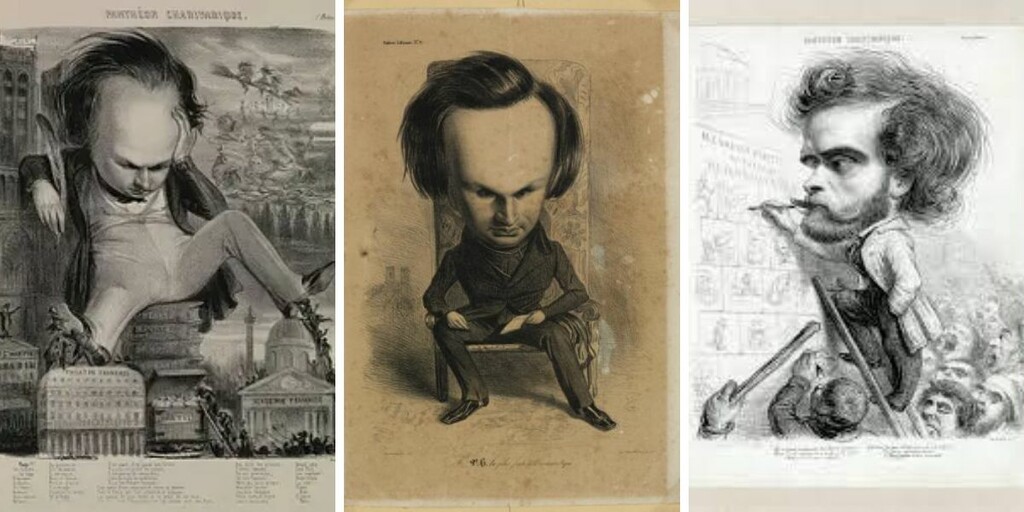

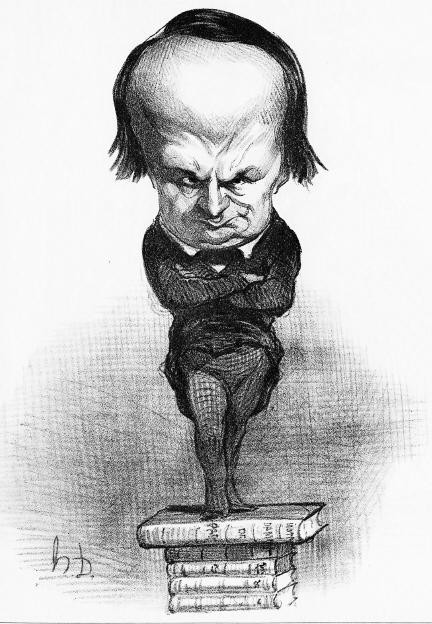

Panthéon charivarique. Caricature de Victor Hugo par Benjamin Roubaud dit Benjamin, Le Charivari, 24 décembre 1841. Paris-Musées, Maison de Victor Hugo.

Galerie Littéraire N°3 / Mr V.H. « La plus forte tête romantique » en 1836, Benjamin Roubaud, Maison de Victor Hugo, Hauteville House, Guernesey.

Autoportrait charge de Benjamin Roubaud en 1842. Maison de Balzac.

« Ego Hugo » « La plus forte tête romantique »7

Portrait le plus connu de sa période romantique, signé Benjamin Roubaud dit Benjamin, petit génie de la caricature (et peintre), comparable à Daumier son confère au Charivari, mais mort à 35 ans du paludisme à Alger.

Adossé aux tours de Notre-Dame (référence à son premier grand roman daté de 1831), assis sur ses œuvres, Hugo soutient son front immense. Ses admirateurs lui mettent un pied sur le Théâtre Français (qu’il a révolutionné avec « la bataille d’Hernani » et les Gilets rouges en 1830), l’autre pied à l’Académie française (où il est enfin admis cette année 1841). En bas, au centre, sur une échelle, des petits personnages entassent dans un coffre des sacs d’or – ses succès populaires rapportent une fortune au grand bourgeois de la Littérature - tandis que des Lilliputiens tentent en vain de le faire chuter. Critique malicieuse à son opportunisme politique, au sommet de la tour gauche de Notre-Dame, trois oriflammes affichent : « Ode à la Restauration », « Ode à la Révolution de Juillet », « Ode à l’Empire ». En bas à droite, un sabbat de sorcières, allusion au recueil de jeunesse « Odes et ballades ». C’est dire la charge référentielle de cette caricature !

Le critique d’art Eugène Bouvy en restitue la dimension (en 1902) : « Il ne faut pas critiquer les dessinateurs qui voient si juste et si loin ; ce beau dessin a bien sa valeur, autrement de valeur que plus d’un portrait officiel. D’un trait il résumait la vie de l’homme, sa marche à travers les événements, sa course glorieuse et c’était bien peu de malice que de montrer les fantômes, les diableries, les sorcières des Odes et Ballades qui avaient fait la fortune de l’écrivain. »

Le front gigantesque qui deviendra la signature visuelle de Hugo apparaît pour la première fois en 1833, dans un dessin-charge de Michel Delaporte. Benjamin fixe les traits distinctifs de la caricature en prolongeant le front d’une ample chevelure peignée en arrière, qui va illustrer des générations de manuels scolaires ! Daumier accentuera la posture du lutteur – tête baissée, bras croisés, visage fermé. L’épopée hugolienne et hugolâtre est lancée.

Selon le moment de sa carrière, le poète est souvent accompagné d’objets symboliques de son œuvre ou son génie, la cathédrale de Paris, des piles de livres, des étendards, une lyre. On le retrouvera vêtu d’une toge en 1877… Il finit par être associé aux forces de la nature – le soleil, la mer, avant d’entrer au Panthéon terrestre et divin.

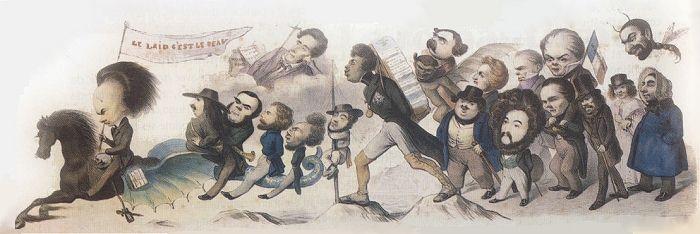

Le Grand Chemin de la postérité (Planche 01 : « Les romantiques en cortège »), 1842-1843, par Benjamin Roubaud. Paris-Musées, Maison de Balzac.

« Le laid, c’est le beau. »8

TALLEYRAND (1754-1838), Mémoires et Correspondance du prince de Talleyrand (posthume, 1891)

« Le beau n’a qu’un type ; le laid en a mille ». Cette phrase tirée de la préface de Cromwell dit l’essentiel de l’esthétique de Victor Hugo. La laideur le fascine, parce qu’elle est multiple et énigmatique.

Brandissant la bannière marquée de ces mots « Le laid, c’est le beau »), monté sur son cheval ailé, Pégase romantique, Hugo le « roi des Hugolâtres », armé de sa bonne lame de Tolède, est suivi par le cortège de ses admirateurs fidèles. Il emmène en croupe Théophile Gautier (« gilet rouge » en tête de la bataille d’Hernani), Cassagnac, Francis Wey et Paul Foucher (frère de Mme Hugo). Eugène Sue fait effort pour se hisser à leur niveau et Dumas, chargé de ses livres (écrits à la chaîne et en équipe) presse le pas, tandis que Lamartine, dans les nuages, se « livre à ses méditations politiques, poétiques et religieuses »… Suivent Soulié porté par le diable, Balzac, Vigny, Léon Gozlan, Viennet, Casimir Delavigne écrasant son frère Germain, Joseph Méry, Jacques-François Ancelot travesti et Virginie Ancelot, survolé par Alphonse Karr, romancier et journaliste.

« Le Grand Chemin de la postérité » renforce la notoriété de Benjamin (Roubaud) : série très originale de trois grandes planches lithographiées tout en longueur (140 x 27 cm) mettant en scène sous forme de cortèges humoristiques les célébrités du monde littéraire et artistique de l’époque : plus de 140 personnages en action, avec référence à leur nom, leur théâtre, agrémentant le tout de formules humoristiques, allusions et bons mots. On y retrouve nombre de personnages ayant déjà figuré dans les portraits-charges du « Panthéon charivarique ». Le dessin est toujours travaillé, précis, expressif et fourmille de détails.

La première planche qui met en scène les hommes de lettres, romanciers, auteurs dramatiques, feuilletonistes et journalistes est la plus connue. La deuxième est la charge des artistes du Théâtre Français, de l’Odéon, de la Porte Saint-Martin, de la Gaîté, de l’Ambigu, du Cirque. La troisième s’attaque aux artistes de l’Opéra, de l’Opéra-Comique, du Gymnase, du Vaudeville, des Variétés. Rappelons que le XIXe est le siècle du spectacle roi – avant la concurrence du cinéma et de la télé, du sport et de la civilisation d’autres loisirs.

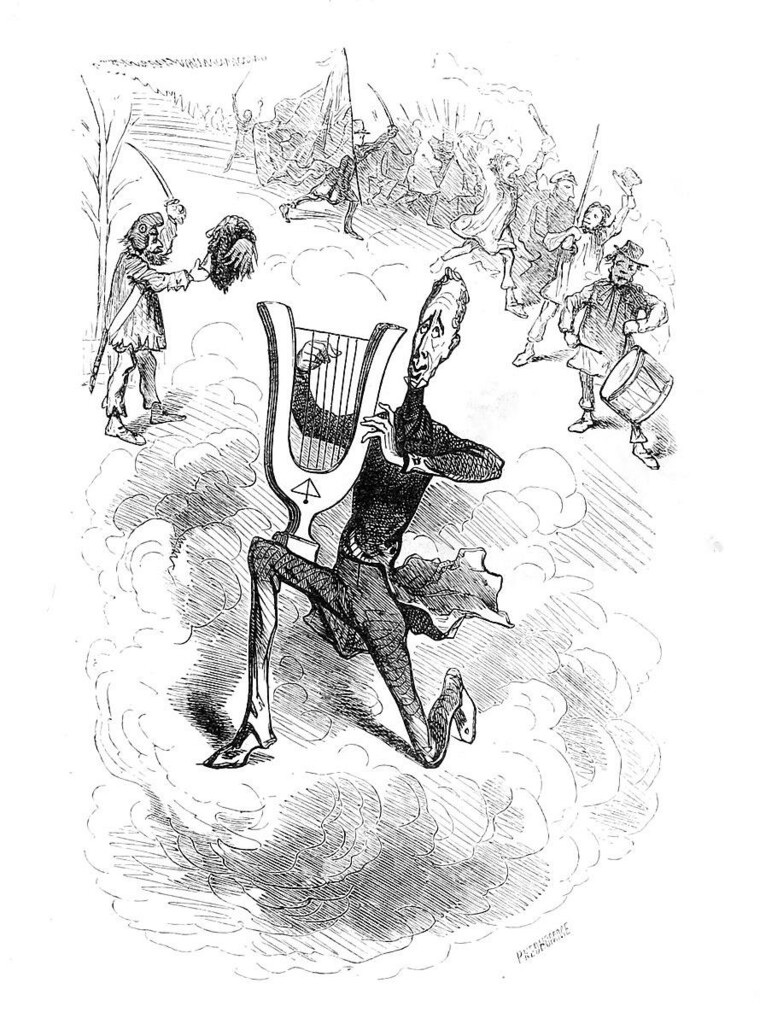

Victor Hugo caricaturé par Honoré Daumier, Le Charivari, 20 juillet 1849.

« Je veux être Chateaubriand ou rien. »9

Victor HUGO (1802-1885), Lettre de 1821

C’est une autre version d’Ego Hugo, Daumier reprenant le portrait-charge de son confrère Benjamin (Roubaud) qui fit sa caricature en 1839, dans le Panthéon charivarique : « O l’étonnante bouille, o la bonne figure ! »

Daumier accentue ici la posture du lutteur – tête baissée, bras croisés, visage fermé. Très tôt, Hugo choisit d’accepter l’image que la presse donne de lui et quelle qu’elle puisse être. Sand eut la même intelligence d’une situation difficilement contrôlable… et finalement favorable à leur destin médiatique exceptionnel.

« Tout article est bon ! Pour bâtir votre monument, tout est bon ! Que les uns y apportent leur marbre, les autres leur moellon ! Rien n’est inutile ! »

Victor HUGO (1802-1885), confidence à Antoine Fontaney en avril 1832, cité par Wikipédia, Caricatures de Victor Hugo

Hugo et Juliette Drouet furent longtemps abonnés au Charivari dont ils se plaisaient à découper certains articles et dessins. Il existe une lettre d’Hugo à Balzac pour le prier d’empêcher la parution d’un article particulièrement acerbe sur son discours de réception à l’Académie française, mais il ne s’est jamais opposé à la publication de portraits-charges.

Le temps venu de la photographie, il usera de ce nouveau medium, posant pour l’éternité face à la mer, en exil à Jersey (1852) puis Guernesey (à partir de 1855). Passionné par ce nouvel art, « en collaboration avec le soleil » et posant face à la mer, certaines réalisations nous apparaissent aujourd’hui comme des caricatures – mais l’excès fait partie du génie hugolien.

« Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte.

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,

Et du Premier Consul déjà par maint endroit

Le front de l’empereur brisait le masque étroit. »1728Victor HUGO (1802-1885), Les Feuilles d’automne (1831)

1802. C’est aussi l’année de naissance du poète qui domine le siècle. Son père deviendra général et comte d’Empire. Chantre de la légende napoléonienne, Hugo jouera à ce titre – et à bien d’autres – un vrai rôle politique, dans l’histoire de France.

« Haine vigoureuse de l’anarchie, tendre et profond amour du peuple. »2178

Victor HUGO (1802-1885), devise de L’Événement, juillet 1848-septembre 1851

La formule est empruntée à l’un de ses discours électoraux de mai 1848. Le poète qui a renoncé au théâtre (après l’échec des Burgraves en 1843) entre sur la scène politique pour une nouvelle vie de républicain combattant.

Caricature de Balzac, Panthéon charivarique. Benjamin Roubaud, Entre 1838 et 1842. Maison de Balzac.

La légende vaut citation, comme bien souvent – rappelons que Benjamin est rarement l’auteur des textes, mais il doit les approuver.

« Certain que les succès l’engraissent dans sa lutte ;

Et désirant fort s’amincir

Balzac de tems en tems se permet une chûte

Mais de nouveaux succès l’empêchent de maigrir. »11

Dramaturge aux manuscrits rejetés par les théâtres, imprimeur malheureux en affaires se réfugiant en Touraine pour fuir ses créanciers, journaliste fustigeant le libéralisme au nom de ses convictions légitimistes, Balzac a transposé son ambition et sa phénoménale énergie dans tous ses projets. Il travaille jusqu’à 18 heures par jour, dopé au café par une cinquantaine de tasses, saisi par l’urgence de livrer au monde son inspiration géniale… et de payer ses dettes.

C’est plus que tout un prodigieux observateur des mœurs, doublé d’un « visionnaire passionné » (selon Baudelaire). Les quelque 90 romans de sa Comédie humaine (titre inspiré de la Divine comédie de Dante) avaient d’abord pour titre Études sociales : les jeux politiques de la nouvelle monarchie installée dans l’histoire entre deux révolutions y sont croqués sans indulgence, et le personnage de Rastignac entre dans la galerie des grands classiques. Thiers sert de modèle à ce bourgeois avide d’argent et de pouvoir.

« Tous ces prétendus hommes politiques sont les pions, les cavaliers, les tours ou les fous d’une partie d’échecs qui se jouera tant qu’un hasard ne renversera pas le damier. »2038

Honoré de BALZAC (1799-1850), Monographie de la presse parisienne (1842)

Comme presque tous les génies de son temps, Balzac est tenté par la politique. Il renonce. Il mourra épuisé de travail et de cafés, à 51 ans.

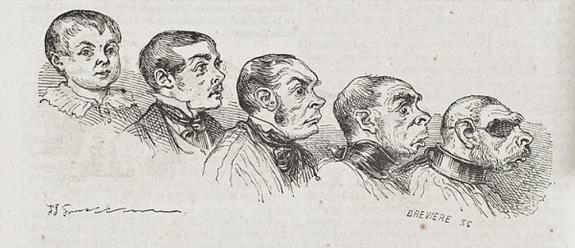

Caricature de Jean-Jacques Grandville, « l’Homme descend vers la brute », Le Magasin pittoresque (1843).

Caricatures animales inspirées de la Physiogonomie. Croquis de Jean-Jacques Grandville.

« Il y a quatre mots clefs pour déchiffrer le rébus que présente l’œuvre de Grandville : Observation, Science, Fantaisie et Satire. »12

Théophile GAUTIER (1811-1872), Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans (1858-1859)

Daumier, Benjamin Roubaud et Grandville sont les trois plus grands caricaturistes de l’époque. Daumier eut tout le temps d’exprimer son génie, mais Benjamin meurt à 35 ans du paludisme à Alger, et Grandville à 43 ans, mentalement et physiquement brisé par les deuils familiaux (sa première femme et leurs trois enfants).

« Monté » de Nancy à Paris, logé un temps chez une cousine mariée à un régisseur de l’Opéra-comique, Grandville connaît bien le monde des écrivains, des peintres et des comédiens. Il caricature les artistes courant après la renommée de l’Académie française (Victor Hugo, Alexandre Dumas et même Balzac) et le microcosme pompeux des salons organisés par Delphine de Girardin.

Il représente la coexistence entre l’homme et l’animal dans « Scènes de la vie privée et publique des animaux ». Les types sociaux sont reconnaissables par des attributs ou des comportements : le dandy se change en lion vaniteux, la jeune mariée prend les traits d’une brebis apeurée, les bourgeois fiers et hautains se muent en oiseaux aux longs cous. Il a lu Buffon, fréquenté le Jardin des Plantes. Il élabore un commerce fructueux en vendant des planches comiques où sont dessinées plusieurs têtes de formes différentes (L’Animalomanie, Étude phrénologique).

Nombre de caricaturistes s’inspirent de la physiognomonie, un courant intellectuel inspiré des travaux de Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire et de Gall qui postule l’analogie entre les traits du visage, la complexion d’un individu et son caractère, sa personnalité. Cette thèse et les courants analogues (craniologie, phrénologie, etc.) alors en vogue ont une répercussion indubitable sur la pensée et l’œuvre de Grandville.

Quant à la physiognomonie… Depuis l’Antiquité, on considère que « le visage est le miroir de l’âme » (Cicéron) et que le caractère d’un homme peut être perçu par l’étude de ses traits de son visage. Johann-Kaspar Lavater, théologien helvétique (1741-1801) théorise sa méthode de morphopsychologie sous le nom de « physiognomonie ». Son œuvre a fait l’objet d’une traduction française : Essai sur la physionomie ou l’art de connaître les hommes. Cette théorie connaît une grande popularité au XIXe chez des romanciers comme Balzac dans sa Comédie humaine.

À partir de la physiognomonie, on va dériver vers une classification des hommes fondée sur leurs traits physiques, avec le criminologue italien Cesare Lombroso : L’homme criminel / Cesare Lombroso, 1887 À une époque où le délit de faciès (aujourd’hui délit de sale gueule) n’était pas sanctionné , la théorie du lombrosianisme fait fureur.

Elle aura de graves conséquences médicales, pénales – un physique de criminel ne fait pas un criminel ! Dans le domaine de la caricature, ce sera l’antisémitisme poussé à l’extrême dans l’Affaire Dreyfus… dans l’entre-deux-guerres et la politique hitlérienne, le statut des juifs, les persécutions…

DEUXIÈME RÉPUBLIQUE

Lamartine caricaturé par Amédée Charles Henri, Vicomte de Noé (1818-1879) dit Cham, Le Charivari (1850).

« Les quatre mois qui suivirent février furent un moment étrange et terrible. La France stupéfaite, déconcertée, en apparence joyeuse et terrifiée en secret, […] en était à ne pas distinguer le faux du vrai, le bien du mal, le juste de l’injuste, le sexe du sexe, le jour de la nuit, entre cette femme qui s’appelait Lamartine et cet homme qui s’appelait George Sand. »2154

Victor HUGO (1802-1885), Choses vues (posthume). L’Écrivain engagé et ses ambivalences : de Chateaubriand à Malraux (2003), Herbert R. Lottman

Le plus grand témoin à la barre de l’histoire de son temps note toutes ses impressions, dans son Journal. En prime, l’humour est présent et l’antithèse hugolienne fait mouche.

Reste l’injustice de la caricature et de l’histoire qui retient cette image féminine de Lamartine, auteur élégiaque du Lac et autres Méditations poétiques (1820). Son rôle fut décisif à la fin de la Monarchie de Juillet et surtout à l’avènement de la Deuxième République.

« L’enthousiasme fanatique et double de la République que je fonde et de l’ordre que je sauve. »2145

Alphonse de LAMARTINE (1790-1869), chef du gouvernement provisoire, 24 février 1848. XIXe siècle : les grands auteurs français du programme (1968), André Lagarde et Laurent Michard

Entré en politique avec la révolution de 1830, l’auteur doit continuer d’écrire pour des raisons financières – son Histoire des Girondins fait encore référence. Mais la République va le mobiliser à plein temps et plein cœur.

Depuis son discours du 27 janvier 1843 qui le mit à la tête de l’opposition de gauche à la Monarchie de Juillet, Lamartine jouit d’une immense popularité. Il a conduit le peuple à la révolution rendue inévitable par l’aveuglement des conservateurs et le voilà porté au pouvoir en février 1848, par une sorte d’unanimité dont la fragilité et surtout l’ambiguïté vont éclater dans les semaines qui viennent.

« Le drapeau rouge que vous nous rapportez n’a jamais fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang du peuple en 91 et 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie ! »2146

Alphonse de LAMARTINE (1790-1869), chef du gouvernement provisoire, derniers mots de son discours du 25 février 1848. Les Orateurs politiques de la France, de 1830 à nos jours (1898), Maurice Pellisson

Son lyrisme fait merveille, aux grandes heures du siècle romantique.

La veille, 24 février, il a accepté la proclamation de la République comme un fait accompli. Mais ce jour, il refuse l’adoption officielle du drapeau rouge et, seul des onze membres du gouvernement provisoire, il a le courage d’aller vers la foule en armes qui cerne l’Hôtel de Ville. Lui seul aussi est capable d’apaiser les insurgés du jour, et de rallier le lendemain les modérés à la République.

« On se redit, pendant un mois, la phrase de Lamartine sur le drapeau rouge, « qui n’avait fait que le tour du Champ de Mars tandis que le drapeau tricolore », etc. ; et tous se rangèrent sous son ombre, chaque parti ne voyant des trois couleurs que la sienne – et se promettant bien, dès qu’il serait le plus fort, d’arracher les deux autres. »2147

Gustave FLAUBERT (1821-1880), L’Éducation sentimentale (1869)

Le romancier voit juste, aidé par le recul du temps : la confusion et l’enthousiasme des premiers jours masquent toutes les incompatibilités d’opinion.

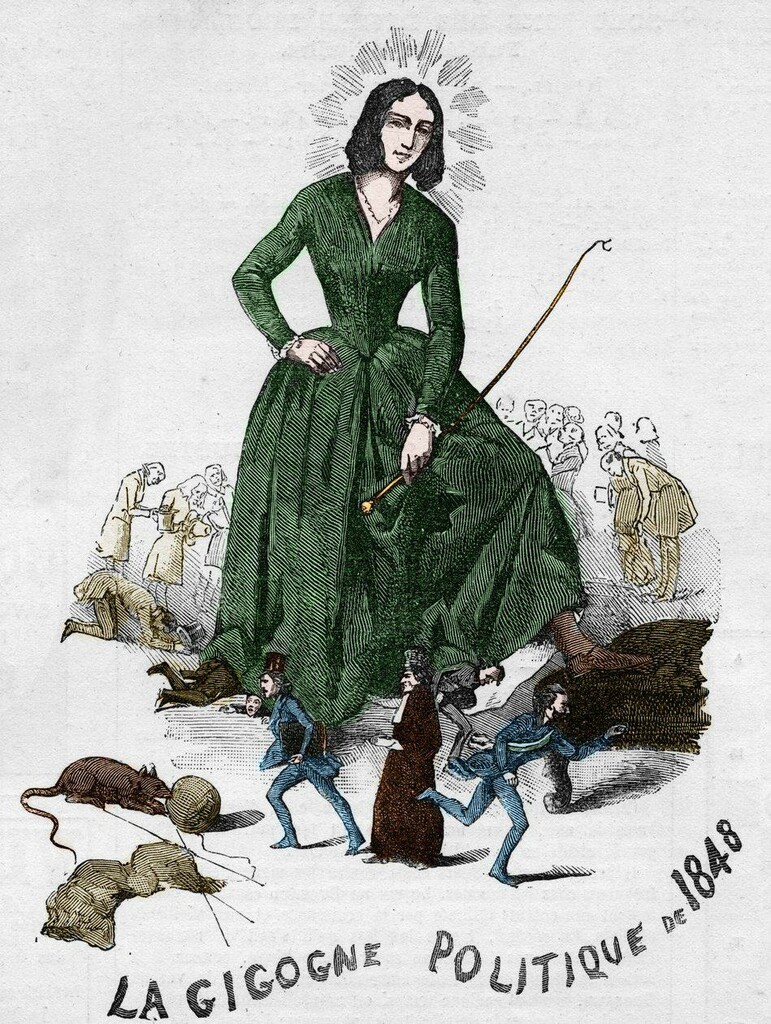

La Gigogne politique de 1848 Caricature réalisée à Bourges en 1848 à partir de la collection romantique d’Adolphe Jullien. Publiée par Eugène Gaucher dans Le Monde illustré, 16 août 1884.

Caricature de George Sand en gigogne politique. Plus belle femme que nature, géante avec la cravache à la main, entourée d’une foule de personnes la fuyant ou lui faisant la révérence, elle voit sortir de sous sa robe des hommes minuscules - d’où le nom de « gigogne ». Ce sont des protégés qu’elle a su placer, gens, parents ou amis…

Le dessin rejoint les diffamations écrites – suite aux passions soulevées par Lélia, François le Champi, Elle et Lui et autres écrits.

« Vive la République ! Quel rêve ! […] On est fou, on est ivre, on est heureux de s’être endormi dans la fange et de se réveiller dans les cieux. »2150

George SAND (1804-1876), Lettre au poète ouvrier Charles Poncy, 9 mars 1848, Correspondance (posthume)

Très populaire par ses romans humanitaires et rustiques, la Dame de Nohant se précipite à Paris et s’enthousiasme comme ses confrères pour la République. Elle fonde La Cause du Peuple (hebdomadaire dont Sartre fera revivre le nom et qui deviendra Libération), elle ne pense plus qu’à la politique, le proclame, et s’affiche aux côtés de Barbès (émeutier révolutionnaire libéré de prison grâce à la récente révolution), Louis Blanc et Ledru-Rollin (membres du gouvernement provisoire).

Sand fut pressentie pour être candidate aux élections par le Journal féministe la Voix des femmes, diffusé du 20 mars 1848 au 20 juin 1848 par l’écrivaine et journaliste Eugénie Niboyet, après l’abdication du roi Louis-Philippe. Elle refusa catégoriquement – en cela, Sand n’était pas féministe au sens donné plus tard à ce mot.

« Le gouvernement est composé d’hommes excellents pour la plupart, tous un peu incomplets et insuffisants à une tâche qui demanderait le génie de Napoléon et le cœur de Jésus. »2155

George SAND (1804-1876), Lettre au poète ouvrier Charles Poncy, mars 1848. L’Écrivain engagé et ses ambivalences : de Chateaubriand à Malraux (2003), Herbert R. Lottman

Les « hommes excellents », Lamartine en tête, sont des républicains radicaux et surtout modérés, députés de l’opposition sous la Monarchie de Juillet – Ledru-Rollin, Marie, Dupont de l’Eure, Garnier-Pagès, Arago le savant – ou des journalistes de gauche – Marrast, rédacteur du National, Flocon de La Réforme – et quelques socialistes imposés par les forces révolutionnaires – Louis Blanc, Albert, un mécanicien.

Le plus dur est à venir, mais après une première série de décrets les premiers jours, ce gouvernement a déjà dû se rendre impopulaire en augmentant les impôts de 45 %, d’où le mécontentement des paysans. Toute la province se méfie à présent des décisions venues de Paris. Les circulaires du radical Ledru-Rollin passent mal à Bordeaux, Besançon, Beauvais, Troyes. Il faut la caution de Lamartine pour rassurer les modérés qu’effraient aussi les premières manifestations de rues dans la capitale – le 17 mars, pour retarder la date des élections, reportées au 23 avril.

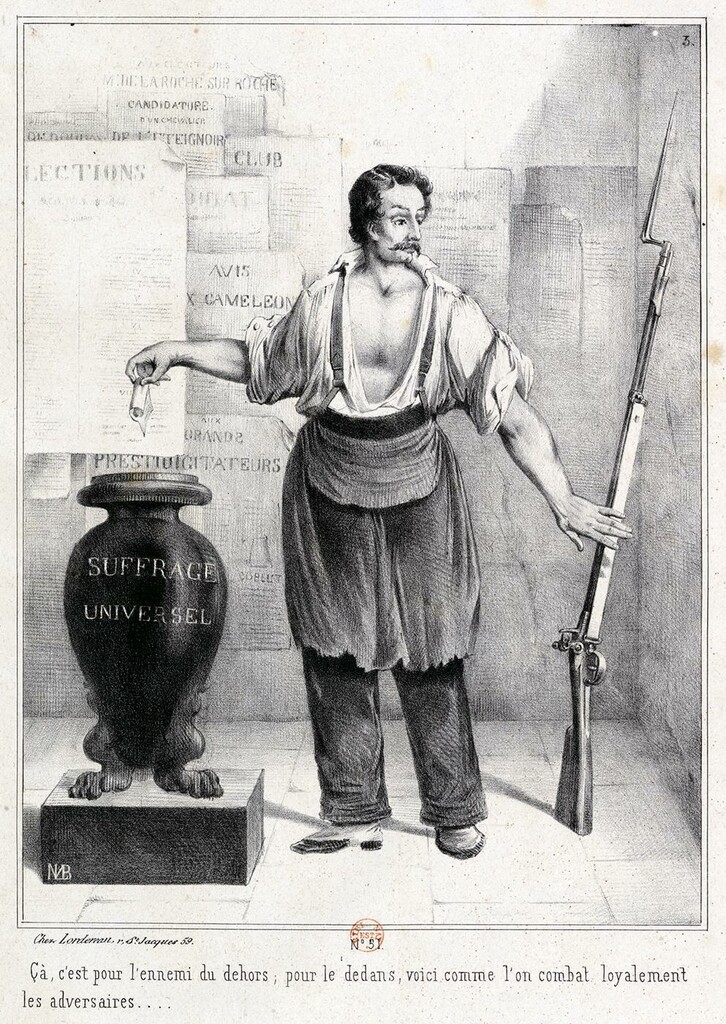

L’Urne et le fusil, gravure illustrant le rétablissement du suffrage universel (masculin) par décret du 5 mars 1848, Louis-Marie Bosredon (1815-1881). BNF.

Illustrateur, caricaturiste, ouvrier parisien, Bosredon a participé à la Révolution de 1848. Son nom reste associé à cette œuvre patriotique. La légende vaut citation, ici plus que jamais.

« Ça, c’est pour l’ennemi du dehors ; pour le dedans, voici comme l’on combat loyalement les adversaires… »13

Identifié par son vêtement, un ouvrier abandonne son fusil pour déposer un bulletin de vote. Dans cette scène allégorique, le suffrage universel est symbolisé par une urne antique éloignée des urnes réelles, qui rattache la procédure aux sources les plus anciennes.

L’allégorie présente la nouvelle institution comme une conquête populaire justifiant d’autant plus que l’on dépose les armes. Ce n’était pas l’objectif de tous les insurgés, ni même de la plupart d’entre eux, mais l’idée s’en imposa. Au-delà de cette interprétation immédiate de la révolution de février 1848 proposée par les républicains - l’abandon des armes pour le vote a valeur d’exhortation -, la violence révolutionnaire menaçait toujours, de nombreuses armes étaient aux mains de la population parisienne et le succès du suffrage universel restait incertain. L’insurrection populaire de juin 1848 confirmera ces craintes, tout en donnant l’occasion aux forces de l’ordre de désarmer la population parisienne.

Rappelons que la France, comme en 1792, est le premier État du monde à s’engager dans cette voie. D’autres pays vont l’imiter en Europe, mais l’échec des révolutions de 1848 en reportera l’application à plus tard. Pour l’heure, on passe de 250 000 électeurs (suffrage censitaire) à plus de 9 millions.

Le suffrage universel (masculin) apparait pour certains comme une solution face à la répétition des révolutions (1789, 1830, 1848). Le peuple laisse de côté la violence : plus besoin de renverser un dirigeant par la force, la République permet d’en changer par le vote. L’ouvrier représenté ne se débarrasse pas pour autant de son arme ! Il la garde pour les ennemis extérieurs qui pourraient menacer la France. Victor Hugo défend la même idée dans le texte : « Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. »

« Tout Français est électeur,

Quel bonheur ! moi, tailleur,

Toi, doreur, lui, paveur,

Nous v’là z’au rang d’homme […]

Faut savoir c’qu’on nomme.

Sachons bien, sachons bien

Élire un homme de bien,

Craignons bien, craignons bien

D’prendre un propre à rien. »2157Eugène POTTIER (1816-1888), Le Vote universel (1848), chanson. Chansons nationales et populaires de France (1866), Théophile Marion Dumersan, Noël Ségur

On reconnaît la « fibre politique » de l’auteur rendu célèbre par L’Internationale - née sous la Commune en 1871, mis en musique en 1888 par un ouvrier tourneur Pierre Degeyter, chanté pour la première fois au Congrès de Lille du Parti ouvrier en 1896, devenu alors l’hymne du mouvement ouvrier français en 1899.

Ce 5 mars 1848, le peuple chante le rétablissement du suffrage universel. C’est la fin des abus du régime censitaire, mais aussi le début d’une course aux suffrages qui va défavoriser la gauche… Le principe, définitivement acquis, n’en reste pas moins très populaire. Sur les 9 millions d’électeurs, il y aura 86 % de votants.

En février 1848, la révolution parisienne a surpris tout le monde et la fuite rapide du roi Louis-Philippe laissait bien dépourvus les nouveaux dirigeants improvisés. Devant des ouvriers en armes et échauffés, l’éloquence de Lamartine fit merveille, avec sa promesse lancée dans la salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville d’instituer le suffrage universel. Celui-ci n’était proposé par aucun programme politique ! Le décret du 5 mars 1848 avait d’abord vocation à ramener le calme.

Au-delà d’un moment historique daté de la révolution de 1848, la substitution du bulletin de vote au fusil visait un sens de portée générale et universelle : le rejet démocratique de la violence politique. Les promoteurs du suffrage universel avaient partiellement convaincu les partisans de l’ordre en réussissant à organiser les premières élections d’avril 1848 et à démontrer que le vote populaire n’était pas révolutionnaire par essence, qu’il pouvait même se révéler conservateur… Dans un pays et un siècle agités par le cours incessant et ruineux des révolutions, le suffrage universel devint, non sans difficultés et à la suite d’une longue série d’élections régulières, le « souffle régulier de la démocratie ».

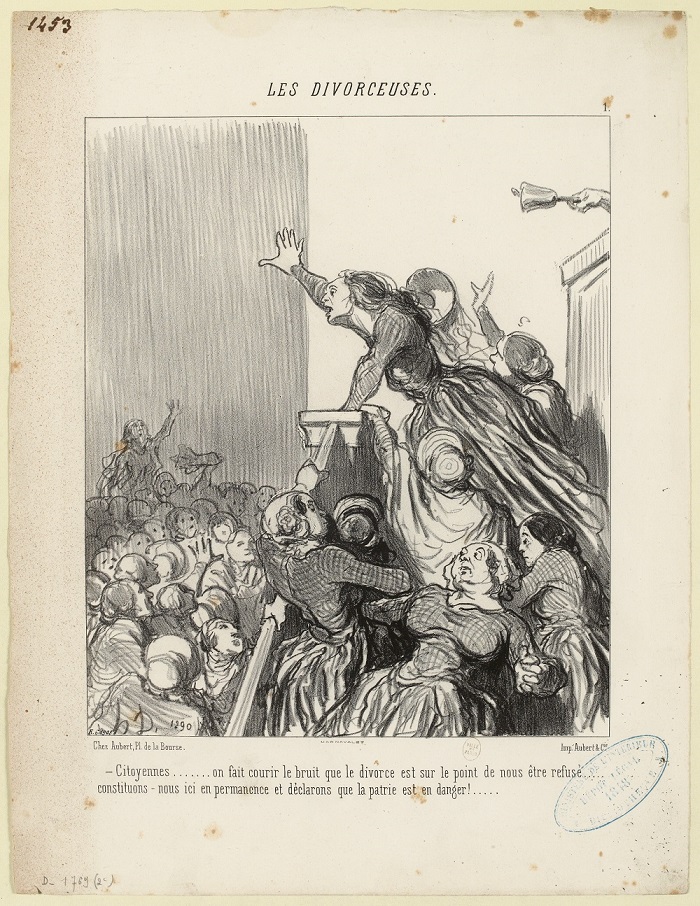

Les Divorceuses, Planche n°1, Daumier, 4 août 1848, Le Charivari.

« Citoyennes… on fait courir le bruit que le divorce est sur le point de nous être refusé… constituons-nous ici en permanence et déclarons que la patrie est en danger !… »14

Après Les Bas-bleus et Les Femmes socialistes, Les Divorceuses, suite de six planches publiées dans Le Charivari, d’août à octobre 1848, continuent à se moquer de l’engagement public des femmes.

Cette première planche met en scène le tumulte d’un club de femmes : violence du mouvement de l’oratrice dont le bras tendu, la chevelure en désordre, la bouche ouverte sur le cri, signifient le déchaînement ; tribune prise d’assaut ; d’autres bras levés signifient que les femmes ont l’habitude de crier toutes en même temps dans ce genre d’assemblée, la sonnette de la présidente, à l’horizontale, s’agitant dans une vaine frénésie. La légende complète ces signes de la fureur des femmes en révolte : la reprise parodique des formules révolutionnaires de 1792 produit, pour le lecteur de 1848, un effet grotesque, dû à la disproportion entre le mot d’ordre et sa cause ! Tout se passe comme si les procédés de la caricature pouvaient être d’autant plus gros que la question du divorce paraît, en août 1848, définitivement classée, comme inepte et sans fondement. Mais la série continue…

Les Divorceuses, Planche n°6, Daumier, 1848, Le Charivari. Musée Carnavalet. Histoire de Paris.

La légende vaut citation :

« Toast, porté à l’émancipation des femmes par des femmes déjà furieusement émancipées. »15

Daumier ironise avec cruauté : à en juger par la posture des personnages, le verre est loin d’être le premier. L’artiste apporte sa contribution à la caricature antiféministe dont le peintre Édouard de Beaumont s’était fait une spécialité.

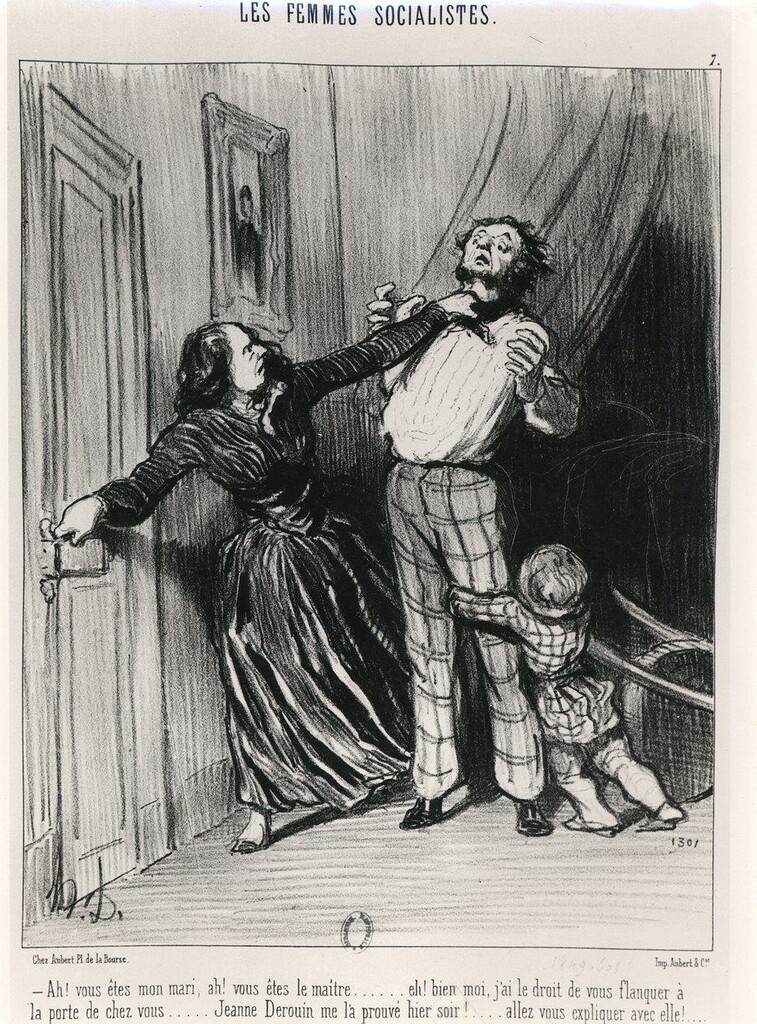

Honoré DAUMIER (1809-1879), Les Femmes socialistes, série d’Honoré Daumier (1849). Le Charivari, 23 mai 1849

La légende vaut citation.

« Ah ! vous êtes mon mari, ah ! vous êtes le maître…. eh ! bien moi, j’ai le droit de vous flanquer à la porte de chez vous…. Jeanne Deroin me l’a prouvé hier soir ! …. allez vous expliquer avec elle ! »16

Encore contraintes à recoudre des boutons, ou empêchées de rejoindre leurs frères d’action publique, les femmes s’épancheront auprès d’autres femmes et porteront leur révolte hors du foyer conjugal. De série en série, après Les Mœurs conjugales (1839) et Les Bas bleus (1844), on reconstitue le trajet d’une révolte allant de la résistance silencieuse à l’affrontement déclaré, jusqu’à l’association avec d’autres femmes au sein de réunions littéraires, puis politiques. Le très républicain Daumier le républicain n’est pas du tout féministe au sens où nous l’entendons ! Mais c’est un homme de son époque et la très féministe Jeanne Deroin prêche pour l’heure en vain.

Un bref récapitulatif historique s’impose pour éviter tout anachronisme…

« Une Assemblée législative, entièrement composée d’hommes, est aussi incompétente pour faire les lois qui régissent une société composée d’hommes et de femmes, que le serait une assemblée composée de privilégiés pour discuter les intérêts des travailleurs, ou une assemblée de capitalistes pour soutenir l’honneur du pays. »2195

Jeanne DEROIN (1805-1894). Histoire du féminisme français, volume II (1977), Maīté Albistur, Daniel Armogathe

Journaliste, elle a fait placarder cette proclamation sur les murs de Paris lors de la campagne pour les élections à la Législative – la Constituante du 23 avril 1848 ayant purement et simplement interdit aux femmes d’assister aux réunions politiques.

« Une femme qui voterait les lois, discuterait le budget, administrerait les deniers publics, ne pourrait être qu’un homme. »2081

Charles NODIER (1780-1844), L’Europe littéraire (mars 1832)

Pionnier du mouvement romantique en France, héritier des Lumières et amoureux des auteurs de la Renaissance, Nodier ne peut être classé comme un réactionnaire. C’est seulement un homme de son temps - considéré aujourd’hui comme très misogyne ou phallocrate.

Le préjugé vient de loin, remontant aux philosophes grecs de l’Antiquité, universellement cités et respectés : « Il y a un principe bon qui a créé l’ordre, la lumière et l’homme ; il y a un principe mauvais qui a créé le chaos, les ténèbres et la femme. » Pythagore, l’homme du théorème éponyme, s’exprime ainsi au VIe siècle avant J.-C. Et le christianisme n’arrange rien, si l’on en croit saint Thomas, l’un des douze apôtres de Jésus : « La femme a été créée plus imparfaite que l’homme, même quant à son âme. ». Et si l’on écoute Saint Augustin (354-430) : « Homme, tu es le maître, la femme est ton esclave, c’est Dieu qui l’a voulu. »

Les féministes devront déployer beaucoup de talent et de courage pour faire évoluer l’opinion et les mœurs.

« Ne formons plus deux clans : celui des femmes du peuple et celui des privilégiées. Que notre intérêt nous lie ! »2082

La Tribune des femmes (1832), premier article du premier numéro, août 1832. Histoire du féminisme français, volume I (1977), Maïté Albistur, Daniel Armogathe

Dans ce journal des saint-simoniennes s’exprime un courant féministe dont Flora Tristan est la plus illustre représentante : fille d’un noble péruvien, femme du graveur André Chazal (et grand-mère du peintre Gauguin), elle lutte pour le divorce, l’amour libre, les droits de la femme, l’union des ouvriers de tous métiers et de tous pays. Séparée de son mari, voyageuse et militante infatigable, sa vie est un roman.

« Naturellement, et par une de ces lois providentielles où le droit et le fait se confondent, le droit de suffrage n’appartient pas aux femmes. La Providence a voué les femmes à l’existence domestique. »2124

François GUIZOT (1787-1874), La Démocratie pacifique, 10 janvier 1847. Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (1998), Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière

Ce mot fera le bonheur des histoires du féminisme et des dictionnaires de la misogynie. Le replacer dans son contexte n’y change rien - à l’inverse du fameux « Enrichissez-vous ! » Il faut seulement le resituer dans son époque et rappeler à quel point le XIXe siècle est dur au sexe faible, avec son Code civil, sa mode du corset qui coupe le souffle aux femmes du monde (d’où les évanouissements pas toujours feints !) et le travail aux champs comme à l’usine, qui épuise les femmes du peuple (et les enfants).

La Deuxième République ne sera pas plus favorable aux femmes et le socialiste Proudhon ne se montre pas plus indulgent que Guizot, ministre de la droite chrétienne, conservatrice et réactionnaire, sous la Monarchie de Juillet.

« Aujourd’hui que le droit du travail est le premier de tous les droits […] je viens, au nom du travail, affirmer les droits politiques des femmes, la moitié du peuple. »2161

Benjamin Olinde RODRIGUES (1794-1851), Discours à la Bourse, 30 avril 1848. 1848, Le Livre du centenaire (1948), Charles Moulin

Disciple du père Enfantin, rattaché à l’école socialiste saint-simonienne qui accueille un courant féministe, il parle devant les travailleurs et ajoute : « La République fondée sur la liberté, l’égalité, la fraternité, doit reconnaître désormais au travail des femmes autant et plus de droits que l’ancien régime n’en reconnut autrefois à leur oisiveté féodale. » Avec le droit du travail qui reconnaît enfin des droits aux travailleurs, le gouvernement provisoire de la nouvelle République a aussi proclamé (25 février 1848) le droit au travail, encore plus révolutionnaire.

« Tremblez tyrans portant culotte !

Femmes, notre jour est venu ;

Point de pitié, mettons en vote

Tous les torts du sexe barbu !

Notre patience est à bout,

Debout, Vénusiennes, debout […]

Refrain

Liberté sur nos fronts verse tes chauds rayons,

Tremblez, tremblez, maris jaloux,

Respect aux cotillons ! »2162Louise de CHAUMONT (XIXe siècle), La Marseillaise des femmes (ou Marseillaise des cotillons), chanson de 1848. L’Illustration, volume XI (1848), J. Dubouchet

Les « Vénusiennes » chantent et défilent, jupes retroussées, corsage en bataille, jeunes ouvrières vivant parfois en communauté à la mode saint-simonienne. La Marseillaise, parmi tous les chants de l’histoire de France, est le plus constamment repris, parodié, récupéré, exploité en d’innombrables versions. C’est la rançon du succès, disons même de la gloire.

« C’est l’absence des femmes qui permet aux hommes d’aborder journellement les questions sérieuses. »2196

Louis-Napoléon BONAPARTE (1808-1873), Améliorations à introduire dans nos mœurs et nos habitudes parlementaires (1856)

Parler ici de misogynie serait pécher par anachronisme. Rappelons qu’à l’époque, même une « féministe » comme George Sand repousse l’idée de la femme entrant en politique.

Il faut attendre encore un siècle et le préambule de la Constitution de 1946 pour que soit reconnu en France le principe de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans tous les domaines - y compris le vote et l’éligibilité.

« Nous ne comprenons pas plus une femme législatrice qu’un homme nourrice. »2197

Pierre-Joseph PROUDHON (1809-1865), Le Peuple, mai 1849. Dictionnaire de la bêtise et des erreurs de jugement (1998), Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière

Il écrit aussi, en janvier 1849, dans L’Opinion des femmes : « La femme ne peut être que ménagère ou courtisane. » Bien que socialiste, Proudhon s’inscrit dans la logique de son temps et de cette Deuxième République : « Nous ne savons si, en fait d’aberrations étranges, le siècle où nous sommes est appelé à voir se réaliser à quelque degré celle-ci : l’émancipation des femmes. Nous croyons que non. » (La Liberté, 15 avril 1848).

Vous avez aimé ces citations commentées ?

Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.