Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre ». Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre ». Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Manière originale de revoir l’Histoire en citations, on trouve au fil de cet édito en 12 semaines les personnages principaux (Napoléon, de Gaulle, Hugo, Voltaire, Henri IV…) et les grands évènements (Réforme et guerres de Religion, Saint Barthélemy, Révolution, Affaire Dreyfus…), l’explosion de la caricature politique correspondant à des périodes de crises.

Encouragée par le développement de l’imprimerie au XVI° siècle, étouffée sous la censure de la monarchie absolue et de l’Empire, la caricature s’impose avec la presse populaire au XIX° et les dessins provocants de journaux spécialisés (La Caricature, Le Charivari…). Des formes naissent sous la Cinquième République : slogans de Mai 68, Guignols de l’Info et autres marionnettes à la télé, sans oublier les BD politiques souvent best-sellers.

Deux auteurs seront cités (= montrés) une dizaine de fois. Le plus célèbre, Gustave Doré, artiste peintre du XIXe, se voue à la caricature avec un art du trait qui fait mouche et mal. Bien différent avec sa série de gouaches, François Lesueur inventa sous la Révolution une caricature bienveillante et bon enfant comme la Carmagnole du Ça ira (première version).

Une invitée surprise, la physiogonomie. Formulée par Cicéron (« Le visage est le miroir de l’âme »), elle entre en scène avec le génie du peintre Le Brun sous Louis XIV, s’érige en science au siècle des Lumières, justifie les pires racismes (colonialisme, antisémitisme) et se banalise avec le « délit de sale gueule ».

Retrouvez les 12 épisodes de notre histoire de France en caricatures :

- De l’Antiquité à la Renaissance

- Naissance de la Monarchie Absolue

- Siècle des Lumières

- Révolution - épisode 1

- Révolution - épisode 2

- Napoléon

- De la Restauration à la Monarchie de Juillet

- Monarchie de Juillet et Deuxième République

- Second Empire

- Troisième République

- Troisième République suite

SECONDE GUERRE MONDIALE

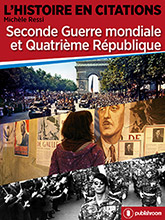

Le Général Micro, Fourrier des Juifs. De Gaulle en 1940. Édité par l’Institut d’études des questions juives (créé sous l’occupation allemande, avec le soutien de la Propagandastaffel). Musée de l’armée.

La légende vaut citation (avec points d’exclamation) :

Le vrai visage de la « France libre » !

LE GÉNÉRAL MICRO, FOURRIER DES JUIFS !1

Dès le début des années 40, Charles de Gaulle est caricaturé par la presse collaborationniste.

Inconnu de la majorité des Français, c’est l’homme de l’Appel du 18 Juin que la propagande officielle cherche à discréditer, présenté comme un bradeur d’empire à la solde des Anglais. Les dessinateurs ne s’entendent ni sur sa physionomie, ni sur son grade. Seul importe le MICRO, élément central des caricatures, avec la présence à ses côtés de Juifs plus typés que nature - remplacés à partir de 1943 par des communistes, tous ennemis désignés du régime de Vichy. Sur l’affiche, on lit aussi cette déclaration sur un télégramme signé DE GAULLE : « Je prends l’engagement de réinstaller après la guerre les Israélites dans tous leurs droits et situations en France. »

L’Histoire en citations se plaît à donner la plus originale et juste présentation du personnage, avant de laisser la parole au « général micro » qui s’est révélé expert en communication, dans le feu de l’action.

« Un fou a dit « Moi, la France » et personne n’a ri parce que c’était vrai. »2709

François MAURIAC (1885-1970). Encyclopædia Universalis, article « France »

Simple général de brigade à titre temporaire, Charles de Gaulle en 1940, absolument seul et contre le destin, refuse la défaite entérinée par le gouvernement légal de la France face à l’Allemagne nazie, continue la lutte dans l’Angleterre toujours en guerre, mobilise des résistants, combattants français de plus en plus nombreux à entendre cette autre voix de la France parlant espoir et grandeur, se fait reconnaître non sans peine des Alliés, déchaîne des haines et des passions également inconditionnelles, et permet enfin à la France d’être présente au jour de la victoire finale.

« Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d’armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi. »2753

Charles de GAULLE (1890-1970), Appel du 18 juin 1940. Mémoires de guerre, tome I, L’Appel, 1940-1942 (1954), Charles de Gaulle

Premier appel radiodiffusé vers 20 heures par la BBC, radio de Londres qui donnera la parole aux Français résistants. Cette voix va devenir célèbre, mais ce jour-là, ses mots ne sont entendus de presque personne. Aucun enregistrement n’existe (il y a parfois confusion avec le discours du 22 juin). L’Appel (du 18 juin) reste l’un des textes les plus célèbres de l’histoire de France, par sa qualité d’écriture et par ses conséquences.

« Cette guerre n’est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n’est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. »2754

Charles de GAULLE (1890-1970), Appel du 18 juin 1940. Mémoires de guerre, tome I, L’Appel, 1940-1942 (1954), Charles de Gaulle

L’Appel du 18 juin et ses arguments simples et forts seront repris. Ils marquent l’acte de naissance de la France libre (et bientôt combattante) qui, à côté de l’autre France envahie et vaincue, incarnée par le Maréchal (Pétain), va renaître, et d’abord dans les terres lointaines de son empire colonial, en Afrique équatoriale.

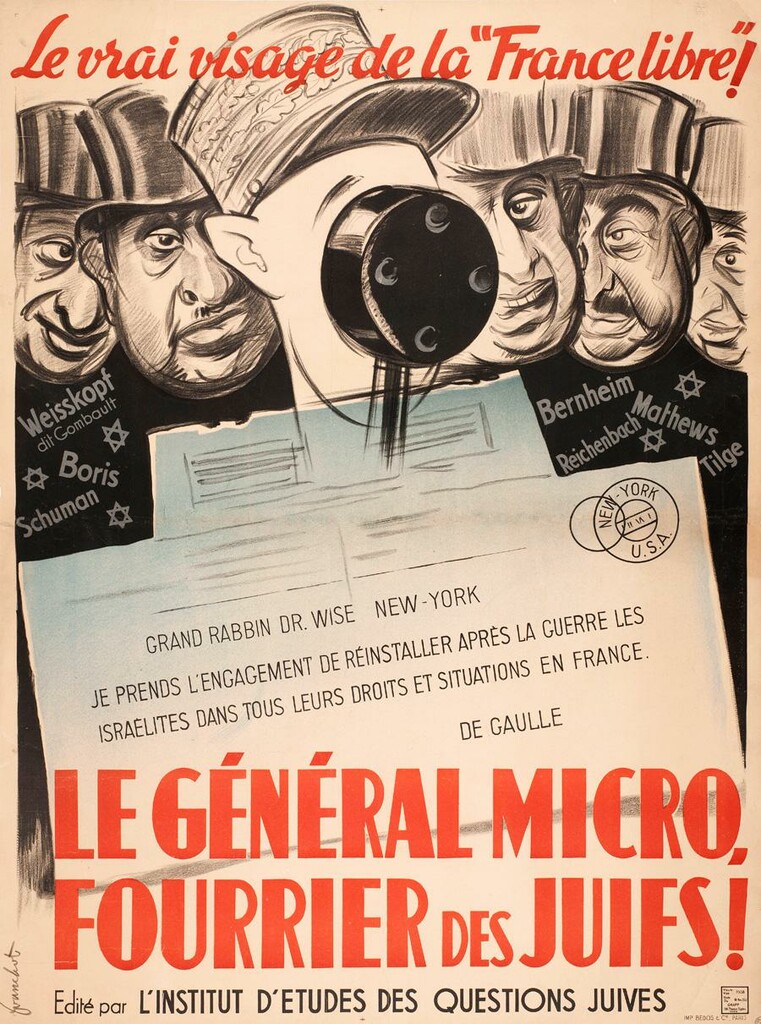

Avec ce « de Gaulle » là, vous ne prendrez rien, M. Mrs.. Caricature anonyme. 1940. Ligue française antibritannique. Musée de l’armée, Paris.

La légende qui fait titre vaut citation :

Avec ce « de Gaulle » là… vous ne prendrez rien, M.Mrs..

Composée dans le style simple et direct de la caricature, cette affiche de 1940 est à décrypter avec attention. Elle représente l’échec de la force expéditionnaire composée de soldats anglais et français ayant rejoint de Gaulle contre les marins français fidèles à Vichy devant Dakar (23 au 25 septembre 1940). La Ligue française antibritannique (groupe collaborationniste financé par les Allemands) éditera l’affiche diffusée sur les murs de grandes villes et reproduite par la presse nationale. Destinée à ridiculiser de Gaulle et à désigner les véritables « ennemis » de la France, elle doit en même temps promouvoir le régime de Vichy, valoriser l’occupation et justifier la collaboration.

Ici, les ennemis de la France se trouvent engagés sur une barque de fortune au bois usé (un éclat à gauche), à peine assez grande pour deux opulents personnages. On reconnaît Churchill l’allié d’hier au premier plan, capitaine hasardeux et inapte au combat qu’il veut mener, obèse, visage crispé, grotesque avec son cigare et son chapeau qui tressaute aux remous de mer. Dans son dos, terrorisé, un « financier juif » se cramponne, avec tous les attributs de la caricature antisémite : teint, costume, bedaine, forme du visage et du nez, sac de livres sterling… Quant à de Gaulle (pratiquement inconnu à l’époque), identifié par son képi, on le voit réduit au rôle de flotteur inconsistant, visage indéterminé et grimaçant, bouche ouverte - cri ou Appel…

Churchill tente donc de « pêcher » (prendre) Dakar - nom inscrit sur une défense à canons en bas à droite - en s’approchant des côtes françaises d’Afrique où le drapeau tricolore est fièrement planté. Elles sont défendues par des navires de guerre (dont le cuirassé Richelieu) autrement plus impressionnants que la barque anglaise ! Personnage principal, un soldat jeune et vigoureux (en opposition aux deux gras ennemis) se tient au premier plan, goguenard et menaçant. Il fait « Non » du doigt et annonce : « Avec ce ‘de Gaulle’ là, vous ne prendrez rien, M. Mrs. - jeu de mots sur le terme « gaule » (canne à pêche, en argot) adressé aux Britanniques, M. et Mrs.

« La France a perdu une bataille ! Mais la France n’a pas perdu la guerre ! »2767

Charles de GAULLE (1890-1970), Affiche placardée sur les murs de Londres le 3 août 1940. La France n’a pas perdu la guerre : discours et messages (1944), Charles de Gaulle

Dans le cadre de la guerre des affiches et un mois plus tôt… Cette phrase célèbre ne figure pas, comme on le dit souvent, dans l’Appel du 18 juin. Elle est l’attaque d’une proclamation rédigée sans doute le même jour, mais affichée le mois suivant dans la capitale du seul pays qui continue la lutte. Signé par le général de Gaulle depuis son quartier général situé 4 Carlton Garden à Londres, ce nouvel appel s’adresse « À tous les Français », militaires et civils, quelles que soient leur profession, leur origine sociale, et où qu’ils se trouvent.

Tirée à 1 000 exemplaires, l’affiche est placardée sur les murs de Londres et des grandes villes anglaises. Le slogan, surmonté de deux petits drapeaux croisés, devient célèbre. Saint-Exupéry, dans ses Écrits de guerre, se permet de rectifier : « Dites la vérité, Général, la France a perdu la guerre. Mais ses alliés la gagneront. »

Il n’empêche que les Alliés vont connaître un terrible échec devant Dakar, le mois suivant. Outre l’affiche diffusée par le gouvernement de Vichy pour illustrer sa « victoire », les Mémoires du général de Gaulle s’en font aussi l’écho.

« Le fait d’incarner, pour mes compagnons, le destin de notre cause, pour la multitude française le symbole de son espérance, pour les étrangers la figure d’une France indomptable au milieu des épreuves, allait commander mon comportement et imposer à mon personnage une attitude que je ne pourrais plus changer. Ce fut pour moi, sans relâche, une forte tutelle intérieure en même temps qu’un joug bien lourd. »

Charles de GAULLE (1890-1970), Appel du 18 juin 1940. Mémoires de guerre, tome I, L’Appel, 1940-1942 (1954), Charles de Gaulle

Pour la première fois, des Français (ralliés à de Gaulle, lui-même présent) se battent contre d’autres Français (fidèles au gouvernement de Vichy). Mais les Britanniques, mal informés sur la présence de croiseurs ennemis, sont à leur tour repoussés.

Cet échec personnel, grave aux points de vue stratégique et diplomatique, fut très mal vécu par le général de Gaulle. Pour la première fois de sa vie, et sans doute la seule, il aurait songé au suicide ! Il en est rapidement dissuadé quand les hommes de son expédition tout comme ses représentants d’Afrique équatoriale lui renouvellent leur fidélité et leur détermination… L’épreuve va renforcer sa détermination et l’enfermer dans son personnage hiératique, comme il le confie ici dans ses Mémoires.

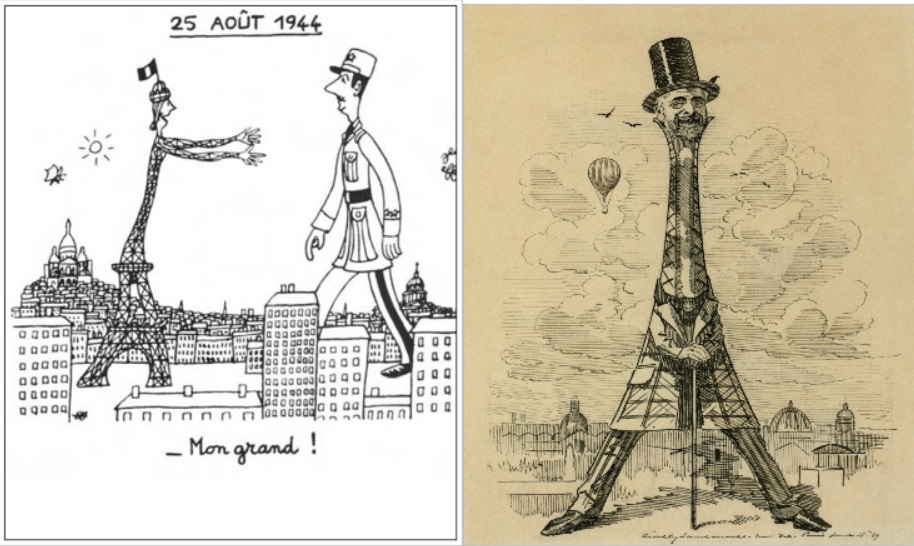

De Gaulle. Jean Effel, « Mon grand ! », France-Soir, 30 décembre 1944.

Comme un air de famille avec la caricature de Gustave Eiffel en forme de Tour Eiffel, dans le magazine Punch, 29 juin 1889.

La tour Eiffel couronnée du drapeau tricolore ouvre les bras à de Gaulle et se penche vers le général marchant vers elle au pas militaire : « Mon grand ! » La taille physique renvoie métaphoriquement à la stature historique du personnage et à ses prétentions politiques. Paris libéré sous le soleil d’été est présent, entre le Sacré Cœur sur la butte Montmartre et le Panthéon des grands hommes.

« Je n’ai pas à proclamer la République. Elle n’a jamais cessé d’exister. »2814

Charles de GAULLE (1890-1970), à Georges Bidault, Hôtel de Ville de Paris, 26 août 1944. Mémoires de guerre, tome II, L’Unité, 1942-1944 (1956), Charles de Gaulle

Le droit ne perd jamais ses droits, dans l’esprit du général. Il refuse de « proclamer la République » : elle ne vient pas de ressusciter, il en a assuré la survie hors métropole, la continuité à Londres, puis à Alger. Une ordonnance du 9 août vient d’affirmer cette permanence de la République, frappant de nullité tous les actes du gouvernement de Vichy. Il y a quand même un abîme entre le droit et les faits. D’où les problèmes du GPRF et de son chef dans les mois à venir.

Mais fin août 1944, la Libération de Paris reste l’événement majeur. La foule en délire l’a acclamé, la veille : « Devant moi, les Champs-Élysées. Ah ! c’est la mer ! », écrira-t-il dans ses Mémoires, évoquant ce qui est sans doute le plus beau jour de sa vie. Et il exprime son émotion, devant Paris : « Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! »

QUATRIÈME RÉPUBLIQUE

Décriée après la Seconde Guerre mondiale, la mode de la caricature chute brutalement, avant de se relever grâce à Mai-68 comme en témoigne la création de Charlie Hebdo, né deux ans plus tard pour prendre le relais de Hara-Kiri, interdit par la censure. Restent toujours quelques perles à montrer.

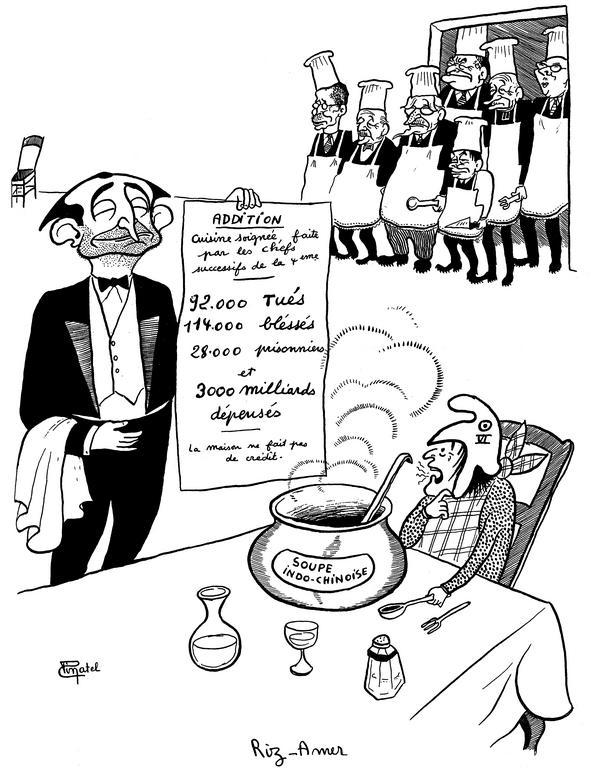

Riz-Amer. Caricature de Pinatel. 1954. Pierre Mendès-France, guerre d’Indochine.

La légende de Riz-Amer vaut citation … et information statistique en prime :

Addition. Cuisine soignée, faite par les chefs successifs de la 4eme :

92 000 tués – 114 000 blessés – 28 000 prisonniers et 3 000 milliards dépensés.

La maison ne fait pas de crédit.

La République assise à table devant la « Soupe indo-chinoise » trouve la note salée. Riz-Amer. Mendès-France caricaturé en serveur plus juif que nature a quitté sa chaise de président (du Conseil) pour présenter la note à la République. Au second plan, des chefs (de gouvernement ?) à la mine patibulaire se tiennent alignés, armés de divers ustensiles de cuisine, dont un couteau.

Commentant la fin de la guerre d’Indochine, le caricaturiste Pinatel insiste sur le lourd bilan humain et financier du conflit. Quant à Mendès-France, il laissera une trace indélébile dans l’histoire du socialisme en France, malgré la brièveté de son passage au pouvoir : Sept mois et dix-sept jours, titre donné au recueil de ses discours, publié en 1955.

« La démocratie, c’est d’abord un état d’esprit. »2890

Pierre MENDÈS FRANCE (1907-1982), La République moderne (1962)

Sa déclaration d’investiture, le 17 juin 1954 à l’Assemblée nationale, est plutôt musclée : « Je ferai appel […] à des hommes capables de servir, à des hommes de caractère, de volonté et de foi. Je le ferai sans aucune préoccupation de dosage […] Il n’y aura pas de ces négociations interminables que nous avons connues ; je n’admettrai ni exigence ni vetos. Le choix des ministres, en vertu de la Constitution, appartient au président du Conseil investi, et à lui seul. Je ne suis pas disposé à transiger sur les droits que vous m’auriez donnés par votre investiture. » Bref, Mendès France refuse d’emblée de devenir un homme du système.

Dans son cabinet, il prend des gaullistes (le général Koenig à la Défense), des radicaux (François Mitterrand à l’Intérieur). Edgar Faure reste aux Finances et Mendès se réserve le portefeuille des Affaires étrangères.

« Il cherche plutôt à trancher qu’à s’accommoder, ce qui lui vaut, surtout auprès des jeunes, un prestige certain. Quand on l’aura vu à l’œuvre, on s’apercevra qu’il est dans sa manière de prendre les problèmes l’un après l’autre, en quelque sorte à la gorge, sans s’y attarder. Son attitude est celle d’un liquidateur. »2892

André SIEGFRIED (1875-1959), Préface à l’Année politique 1954

Mendès France prend tout de suite l’affaire indochinoise à bras-le-corps : il s’engage à en finir avant le 20 juillet, sinon il démissionnera. Les accords de Genève sont signés dans la nuit du 20 au 21 juillet 1954. Le Vietnam est partagé en deux zones, le Nord étant abandonné au communisme et à l’influence chinoise (et bientôt soviétique), l’influence occidentale (et bientôt américaine) prévalant dans le Sud.

« Six ans et demi de guerre, 3 000 milliards de francs, 92 000 morts et 114 000 blessés », tel est le bilan de cette guerre, dressé par le directeur du Monde, Jacques Fauvet (La Quatrième République). Le Figaro parle d’un « deuil » pour la France, mais l’opinion soulagée sait d’abord gré à Mendès d’avoir sorti le pays de ce guêpier où les USA vont s’enliser. Plus tard, il sera traité de « bradeur ».

« Les hommes passent, les nécessités nationales demeurent. »2896

Pierre MENDÈS FRANCE (1907-1982), Assemblée Nationale, nuit du 4 au 5 février 1955. Pierre Mendès France (1981), Jean Lacouture

L’Assemblée vient de lui refuser la confiance (319 voix contre 273) : par peur d’une politique d’« aventure » en Afrique du Nord. On l’accuse, dans son discours de Carthage, d’avoir encouragé la rébellion des Tunisiens et des fellagas d’Algérie, alors qu’il est partisan déclaré de l’Algérie française dont il a renforcé la défense. Contrairement aux usages et sous les protestations, il remonte à la tribune pour justifier son action.

Mendès France est resté populaire dans le pays, mais de nombreux parlementaires déplorent ses positions cassantes, aux antipodes des compromis et compromissions de la Quatrième République. Le « syndicat » des anciens présidents du Conseil et anciens ministres lui reproche de ne pas jouer le jeu politicien et de semer le trouble dans l’hémicycle et ses coulisses. De Gaulle l’avait prédit : « Ils ne vous laisseront pas faire ! » Et Mendès France, pour la dernière fois à la tribune, défie les députés : « Ce qui a été fait pendant ces sept ou huit mois, ce qui a été mis en marche dans ce pays ne s’arrêtera pas… »

Couple Sartre et Simone de Beauvoir, maîtres à penser. 1950-1960. Caricature anglaise (source inconnue).

« Sa mort nous sépare. Ma mort ne nous réunira pas. C’est ainsi ; il est déjà beau que nos vies aient pu si longtemps s’accorder. »

Simone de BEAUVOIR (1908-1986) à Jean-Paul Sartre. La Cérémonie des adieux (1981), ultime déclaration au compagnon de route de toute sa vie.

On a presque tout dit et écrit sur ce couple emblématique des années d’après-guerre et au-delà. Ajoutons quelques pierres à l’édifice des deux auteur-acteurs-metteurs en scène de leur vie.

Dans ce récit autobiographique publié un an après la mort de Sartre, Beauvoir raconte les dernières années du philosophe devenu quasi-aveugle et dépendant. Elle y dépeint un cauchemar, celui de voir dépérir son plus cher ami. L’amour est lisible dans ces quelques pages, jaillissant au fil des lignes. Mais comme l’a si bien écrit Simone dans la préface : « Ça ne peut pas se dire, ça ne peut pas s’écrire, ça ne peut pas se penser ; ça se vit, c’est tout ».

Le couple « existentialiste » aussi encensé que discuté a marqué toute une génération. Lui par sa position politique extrême (gauche), elle par son manifeste féministe très argumenté.

« [Le prolétariat] ne songe pas à réclamer la liberté politique, dont il jouit après tout et qui n’est qu’une mystification ; de la liberté de penser, il n’a que faire pour l’instant ; ce qu’il demande est fort différent de ces libertés abstraites : il souhaite l’amélioration matérielle de son sort, et plus profondément, plus obscurément aussi, la fin de l’exploitation de l’homme par l’homme. »2873

Jean-Paul SARTRE (1905-1980), Situations II (1948)

Il écrit aussi : « Totalement conditionné par sa classe, son salaire, la nature de son travail, conditionné jusqu’à ses sentiments, jusqu’à ses pensées, c’est lui [l’ouvrier] qui décide du sens de sa condition et de celle de ses camarades, c’est lui qui, librement, donne au prolétariat un avenir d’humiliation sans trêve ou de conquête et de victoire, selon qu’il se choisit résigné ou révolutionnaire. » Existentialisme oblige…

« À moitié victimes, à moitié complices, comme tout le monde. »2876

Jean-Paul SARTRE (1905-1980), cité en exergue par Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe (1949)

Romancière existentialiste dont toutes les œuvres se veulent « signifiantes », « Notre-Dame de Sartre » fait scandale avec ce livre. Elle démontre que la femme est à l’homme ce que le Nègre est au Blanc, un Autre infériorisé, irresponsable. Mais les femmes, à l’inverse des autres exploités de la terre, colonisés ou prolétaires, sont restées soumises, complices des structures qui les oppriment, tombant dans les pièges du mariage et de la maternité.

Message prémonitoire : la génération suivante remettra en question le mariage traditionnel, cependant que par la contraception et l’IVG, la femme pour la première fois dans l’Histoire, aura le droit d’avoir des enfants comme et quand elle le veut.

« Et Dieu créa la femme. »2912

Roger VADIM (1928-2000), titre de son film (1956)

Et le diable créa Bardot, comme dit la publicité.

BB explose et détrône la vedette d’hier, Martine Carol. C’est le début d’une carrière, d’une mode, d’un mythe qui traversera les années 1960, même si notre vedette nationale s’en est toujours défendue : « Un mythe, c’est abstrait, et moi je ne suis pas abstraite. » Antoine Pinay, revenu aux affaires, saluera cette heureuse « mutation culturelle » : Bardot rapportant plus de devises à la France que les usines Renault.

Ses caricatures publiées en affiche restent aussi ressemblantes que sexy. Mais à 39 ans, cette star iconique quittera le cinéma (qu’elle déteste) pour l’amour des animaux qu’elle préfère naturellement aux hommes. C’est aussi un refus de se voir vieillir, en caricature d’elle-même. Respectons-la.

CINQUIÈME RÉPUBLIQUE

1961, Que la fête commence, avec le premier Astérix - Astérix le Gaulois, série toujours à suivre.

Imaginée par René Goscinny (scénariste) et Albert Uderzo (dessinateur), Astérix naît le 29 octobre 1959 dans le magazine Pilote. Le premier album sort en 1961 : Astérix le Gaulois, suivi presque chaque année d’un nouveau titre jusqu’en 1977. Après le décès de Goscinny, Uderzo continue l’œuvre jusqu’en 2005. La série passe ensuite en d’autres mains, au rythme d’un album tous les deux ans, deux mois avant Noël, avec un effet de relance pour les précédents - Astérix le Gaulois se vend encore à 40 000 exemplaires annuels en France.

Au total, près de 400 millions d’exemplaires vendus - dont 128 millions rien qu’en Allemagne. Seul le marché américain ne marche pas - trop tourné vers les comics. Traduite en 117 langues et dialectes, et même en latin, c’est la BD la plus vendue au monde. Seule la saga One Piece du japonais Eiichirō Oda (né en 1975) fait mieux : 500 millions d’exemplaires – mais c’est un manga.

Le triomphe international de cette forme de caricatures françaises « à la gauloise » suscite autant de commentaires que de jalousie et d’admiration.

« Le succès initial est dû à l’étroite complicité des auteurs, à l’apogée de leurs forces créatrices. René Goscinny (1926-1977) s’est déjà imposé avec Lucky Luke comme le meilleur scénariste comique de sa génération ; Albert Uderzo (né en 1927) est un dessinateur aux talents variés, capable de passer avec aisance du réalisme à la caricature. L’un et l’autre sont des perfectionnistes, reconnus dans la profession pour leur sérieux. La rencontre avec la société française s’est faite sur un jeu subtil avec les références à la culture scolaire nationale, dont Goscinny, longtemps expatrié, était un pur produit, mais aussi, et plus au fond, sur son génie propre, jamais à court de situations et de formules aptes à susciter le rire, fécond dans l’invention de types remarquables. »2

Pascal ORY (né en 1948), texte de 1961, France Archives, Portail national des Archives

Historien, enseignant et académicien, il se penche très sérieusement sur ce phénomène de société qui élève la caricature au rang de monument national. « Le plus étonnant de cette histoire réside dans l’écho rencontré bien au-delà des frontières de la francophonie, à l’exception notable des terres anglo-saxonnes. Sans doute les publics qui font fête à cette improbable saga jugée initialement « franchouillarde » – on rappellera que les deux auteurs sont des enfants d’immigrés – ont-ils retrouvé dans ce combat sans gravité mais pas sans signification du petit contre les gros, du village gaulois contre les dominants de tous styles, l’écho de leurs propres utopies. C’est ce qu’on appelle l’universel. »

Reste encore à citer : les films très populaires, les produits dérivés, le parc Astérix – complexe « touristix » battu par les Yankees avec Disneyland, mais c’est une autre histoire… Et les Gaulois battent le Puy du Fou, autre show à grand spectacle révolutionnaire jouant aussi de la fibre patriotique.

Dernière forme du roman ou feuilleton historique, saga laissant libre cours à la caricature dans tous ses états, voici donc la BD à l’humour décalé. Cet art de la transposition fait mouche à tout coup dans le dialogue de Goscinny, souligné par le génie du dessin d’Uderzo. Exemples :

Astérix et Obélix confrontés à l’absurdité si souvent dénoncée de l’administration :

« Le bureau des renseignements ?

– Sais pas. Adressez-vous aux renseignements, ils vous renseigneront. »

Une référence au titre passé à la postérité de Jules César, Commentaires sur la guerre des Gaules (sept livres de notes prises par l’empereur romain lui-même entre 58 et 52 avant J.-C.) :

« Ben oui, ô César, nous n’avons pas de souvenir de la Guerre des Gaules.

– Sans commentaire. »

Les locutions en v.o. de César ont traversé les siècles. Alea jacta est (le sort en est jeté) aurait été prononcé par l’ambitieux général avant le passage (interdit aux troupes armées par la loi de Rome) du fleuve Rubicon, en janvier 49 avant J.-C.

« Mon petit bonhomme, les phrases historiques, aléa jacta est et tout ça, c’est moi qui les fais ici ! »

Quant à la fameuse expression « 22 v’la les flics » (apparue au XIXe siècle), Goscinny et Uderzo lui font faire un bond dans le temps, y ajoutant les chiffres romains. Pour l’anecdote, cette expression tiendrait son origine du nombre de boutons sur la vareuse d’un policier. Il y en avait 11, et comme les représentants de l’ordre faisaient des rondes à deux, on arrivait au chiffre 22. En chiffres romains (cela s’impose)…

« XXII ! les Romains !!! »

Enfin, référence à une pub nationale de santé publique…

« Les Gaulois boivent…

– Et les Romains trinquent ! »

Remis en question par l’historiographie, « nos ancêtres les Gaulois », plus vivants que jamais, survivent à la mort de leurs créateurs, cette BD best-seller étant toujours à suivre en 2024.

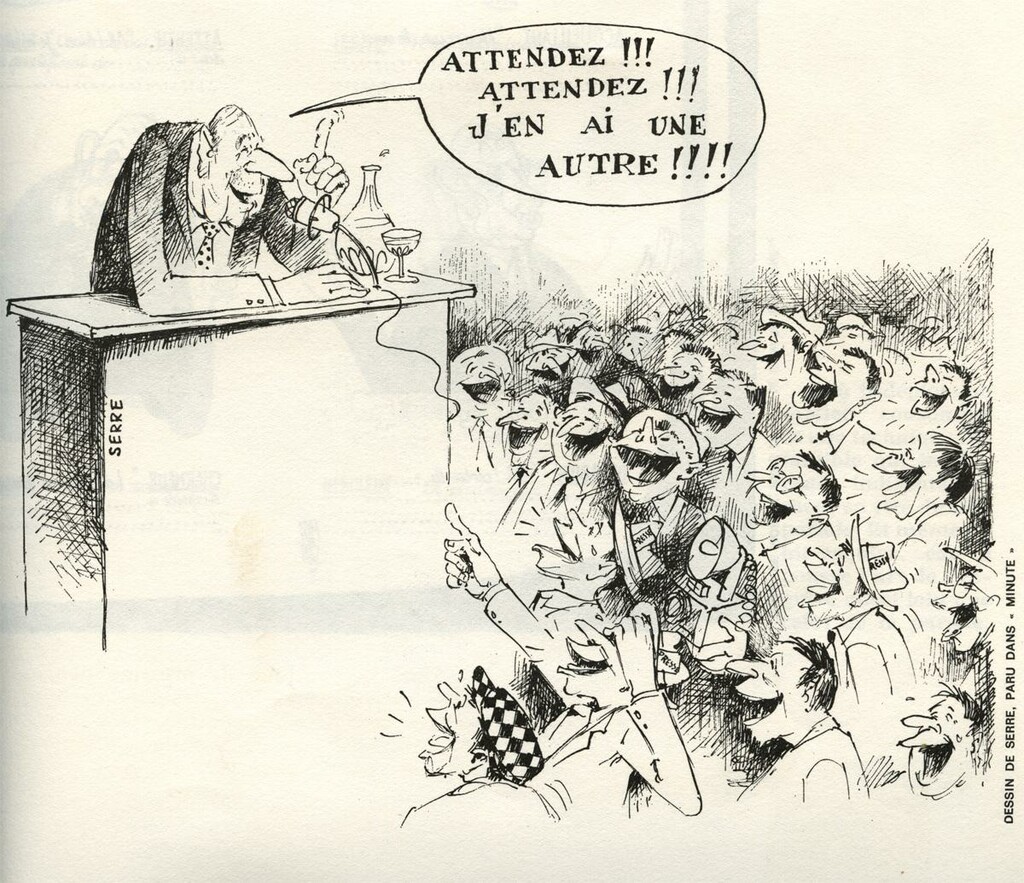

Claude Serre. De Gaulle président de la République en conférence de presse, Minute. Fondation Charles de Gaulle.

La légende vaut citation, tout en répétitions, points d’exclamation.

Attendez !!! Attendez !!! J’en ai une autre !!!3

La mise en scène obéit toujours au même cérémonial : les membres du gouvernement au complet s’installent dans l’ordre protocolaire à droite de l’estrade présidentielle, alors que les collaborateurs civils et militaires prennent place à gauche. Un millier de journalistes français et étrangers sont invités à participer à l’événement. Une semaine avant, il est demandé à certains d’entre eux de poser des questions sur les sujets que le général de Gaulle souhaite aborder. Ce dernier rédige et apprend par cœur ses réponses.

Mais quel comédien ! Naturellement, il est l’auteur du texte, avec un humour « en situation » parfois ravageur. Et les improvisations font partie du jeu, dans le feu de l’action.

« La conférence de presse du général de Gaulle est une œuvre d’art. L’orateur survole la planète, rappelle le passé et jette des rayons de lumière sur l’avenir. Il distribue blâmes ou éloges aux uns et aux autres, il couvre de mépris ses adversaires et il ne dissimule pas la satisfaction que lui inspire la France qu’il façonne. »2978

Raymond ARON (1905-1983), Le Figaro, 25 janvier 1963. La Vie politique en France depuis 1940 (1979), Jacques Chapsal, Alain Lancelot

La conférence de presse est une institution du nouveau régime de la Cinquième, comme le bain de foule.

Cet « exercice de haute voltige politico-historique » a fasciné bien des témoins, dont Jean Lacouture, un de ses meilleurs biographes : « Toujours derrière un pupitre, sur une chaire, pour nous enseigner sa leçon unique : que, sans la France, le monde n’est pas digne de vivre. Que, sans de Gaulle, la France n’est pas apte à survivre. »

« La voix, drôle de voix / Profonde et saccadée… »

Gilbert BÉCAUD (1927-2001), https://www.youtube.com/watch?v=6EpSFRhJkek

Chanteur-compositeur-pianiste star d’une génération, il « fit » 33 Olympia, déclenchant des passions chez ses fans qui cassaient les fauteuils par enthousiasme et gagnant son surnom de « Monsieur 100 000 volts » pour son sens du swing. Exception à la règle, sur ses quelque 900 chansons, il laisse ce témoignage émouvant en hommage à de Gaulle dont la voix est aussi reconnaissable que l’allure et en toute circonstance. Le son, joint pour une fois à l’image, mérite deux minutes d’attention :

« La voix, drôle de voix / Profonde et saccadée / La voix qu’on écoutait tout bas / Les portes bien fermées

La voix qui racontait une France à ton goût, ouais / Quand elle va se taire, je te parie cent sous, ouais

Le nom, drôle de nom / Écrit sur l’ouragan / Aux quatre murs de l’horizon / Claquant comme un slogan

Ce nom qui te parlait / De chez toi, de chez nous, ouais / Ce nom qui chante clair

Je te parie cent sous / Que tu le regretteras Tu le regretteras / Tu le regretteras beaucoup

La vie, la longue vie / Que ton fils apprendra / Pour la leçon du mercredi / Et qu’il ne saura pas

Cette vie qui ne fut pas toujours à ton goût, ouais / Quand elle ne sera plus, je te parie cent sous, ouais

C’est vraiment très dommage / Toi qui es mon ami / On n’est plus du même rivage / Quand on parle de lui

Cet homme légendaire / Au milieu des vivants, ouais / Le jour où on l’enterre, tiens

Je te parie cent francs / Que, que tu le regretteras / Tu le regretteras / Tu le regretteras longtemps. »

Défense de ne pas afficher.

L’imagination au pouvoir.

Exagérer, c’est commencer d’inventer.

Prenez vos désirs pour des réalités.

Faites l’amour, pas la guerre.2952Slogans de Mai 68

Décriée après la Seconde Guerre mondiale, la mode de la caricature chute brutalement avant de se relever en France, grâce à Mai-68, comme en témoigne la création de Charlie Hebdo, né deux ans plus tard pour prendre le relais de Hara-Kiri, interdit par la censure (voir la suite de l’histoire).

Les sociologues ont commenté à l’infini ces mots et ces images qui restent dans la mémoire collective, bien au-delà de la génération spontanée qui les créa, entre barricades bon enfant, manifs en chaîne et grèves de la joie. De leur côté, les élèves de l’École nationale des Beaux-Arts de Paris (14 rue Bonaparte, au cœur du 6e arrondissement et du Quartier latin) ont beaucoup et bien travaillé dans ces jours et nuits de grève, nous laissant en héritage cet art brut dans tous ses excès.

Le mouvement de mai 68 permet à une jeune génération de s’exprimer dans une presse alternative et parallèle comme Hara-kiri et Charlie-hebdo sur le registre de la provocation vis-à-vis du public bien-pensant et de ses valeurs. On assiste cependant à une mutation : le dessin de presse va progressivement remplacer la caricature et la formation. Le statut et les pratiques des dessinateurs de presse évoluent. Ils se revendiquent dessinateurs-journalistes. Et ils n‘ont peur de rien, surtout pas du général ! D’où un dialogue improvisé dans le feu de l’action et de la réaction - dialogue de sourds entre deux générations, deux mondes, deux modes aussi.

« La récréation est finie. »3056

Charles de GAULLE (1890-1970), Orly, samedi 18 mai 1968. Mai 68 et la question de la révolution (1988), Pierre Hempel

Débarquant d’avion, de retour de Roumanie, avec douze heures d’avance. Le président dit aussi : « Ces jeunes gens sont pleins de vitalité. Envoyez-les donc construire des routes. »

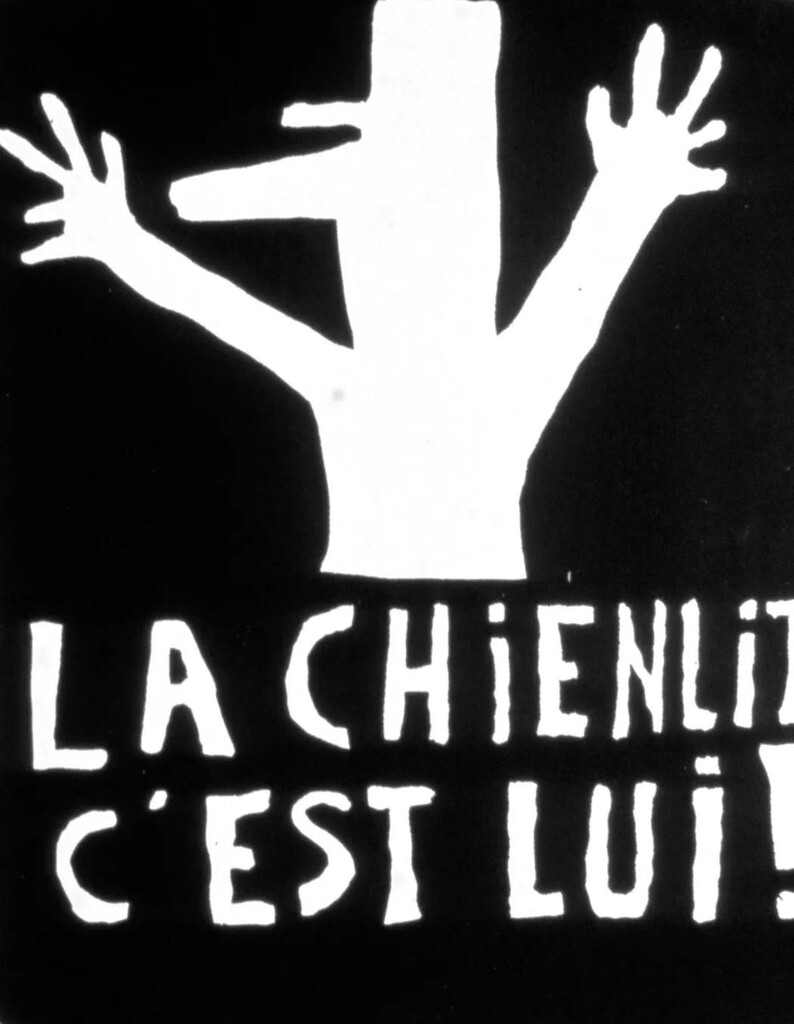

« La réforme, oui, la chienlit, non. »3057

Charles de GAULLE (1890-1970), Bureau de l’Élysée, dimanche matin, 19 mai 1968. Le Printemps des enragés (1968), Christian Charrière

Formule rapportée par Georges Gorse, ministre de l’Information, et confirmée par Georges Pompidou, Premier ministre.

Le président réunit les responsables de l’ordre qui n’existe plus, demande le nettoyage immédiat de la Sorbonne et de l’Odéon. Mais cela risque de déclencher un engrenage de violences et ses interlocuteurs obtiennent un sursis d’exécution. Il faut éviter l’irréparable. Pompidou son Premier ministre (ex-professeur) sera parfait dans ce rôle, évitant le pire. Mais la réplique s’imposait, écrite et imagée dans la nuit-même.

La chienlit, c’est lui.3058

Slogan sous une marionnette en habit de général aux Beaux-Arts, 20 mai 1968

La chienlit ? Ce sont surtout 6 à 10 millions de grévistes ! Et tout ce qui s’ensuit : usines occupées, essence rationnée, centres postaux bloqués, banques fermées. Les ménagères stockent. Les cafés sont pleins. La parole se déchaîne jusque dans les églises. La moindre petite ville a son mini-Odéon et sa micro-Sorbonne. La gauche en la personne de Mitterrand croit son heure venue…

« En France, depuis le 3 mai 1968, il n’y a plus d’État et ce qui en tient lieu ne dispose même pas des apparences du pouvoir […] Il convient dès maintenant de constater la vacance du pouvoir et d’organiser la succession. »3071

François MITTERRAND (1916-1996), Conférence de presse, mardi 28 mai 1968. Vie politique sous la Cinquième République (1981), Jacques Chapsal

C’est l’événement du jour. Le leader de la gauche qui n’est ni gauchiste ni communiste a pris rendez-vous avec 500 journalistes à 11 heures, salon de l’hôtel Intercontinental. Il envisage un « gouvernement provisoire de gestion, une élection en juillet du président de la République, un renouvellement de l’Assemblée nationale en octobre. » Bref, un pouvoir de rechange. Et de Gaulle semble hésiter.

« Depuis quelque chose comme trente ans que j’ai affaire à l’histoire, il m’est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. »3072

Charles de GAULLE (1890-1970). De Gaulle, 1958-1969 (1972), André Passeron

Folle journée du 29 mai 1968 : le général a disparu. Conseil des ministres de 10 heures décommandé à la dernière minute. De Gaulle a quitté l’Élysée, mais il n’est pas à Colombey : « Oui ! le 29 mai, j’ai eu la tentation de me retirer. Et puis, en même temps, j’ai pensé que, si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu ! » (Entretien télévisé avec Michel Droit, 7 juin).

« Je ne me retirerai pas […] Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité méritent l’hommage de tous. Il me proposera les changements qui lui paraîtront utiles dans la composition du gouvernement. Je dissous aujourd’hui l’Assemblée nationale. »3074

Charles de GAULLE (1890-1970), Discours radiodiffusé, jeudi 30 mai 1968, 16 h 30. Année politique (1969)

Le transistor est toujours le « cordon ombilical qui relie la France à sa révolution » (Danielle Heymann). De Gaulle ajoute que « partout et tout de suite, il faut que s’organise l’action civique ».

« Voici qu’à l’avant-veille de la Pentecôte, un bruit devenu vite tapage, puis clameur, retentit d’un bout à l’autre du pays : l’essence est revenue. La révolution est finie ; les grèves vont cesser ; le temps est doux ; la mer, la campagne, la montagne nous appellent pour le long week-end […] C’est la démobilisation générale. »3077

Pierre VIANSSON-PONTÉ (1920-1979), Histoire de la République gaullienne, II (1971)

Le travail reprend progressivement, après les fêtes de la Pentecôte. Le gouvernement Pompidou est remanié pour écarter momentanément les ministres trop exposés dans les événements (Éducation nationale, Jeunesse, Information, Intérieur, Affaires sociales). Et on prépare les élections des 23 et 30 juin 1968.

Résultat : 293 sièges sur 487 à l’UDR (Union pour la défense de la République). Majorité absolue, triomphe du pouvoir. De Gaulle parle des « élections de la trouille » et Viansson-Ponté (Le Monde) du « groupe le plus nombreux qui ait jamais forcé la porte d’une Assemblée française. »

« En mai dernier, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789. »3080

Michel de CERTEAU (1925-1986), « Pour une nouvelle culture : prendre la parole », Études, juin-juillet (1968)

La fête est finie. Les exégèses ne font que commencer. Une chose est sûre : tout le monde a eu droit à l’expression, presque tout le monde en a profité. Le meilleur a côtoyé le pire, éclairs de génie poétique et discours soporifiques. Foire aux idées, fraternité universelle, démocratie directe, société sans classe, spectacle permanent, happening. Était-ce si neuf ? En février 1848, Tocqueville, grand témoin de son temps, écrit à propos de la brève révolution d’alors : « J’avais sans cesse l’impression qu’ils étaient en train de représenter la Révolution française bien plutôt que de la continuer. » Et Proudhon : « La nation française est une nation de comédiens. »

« Portons donc en terre les diables qui nous ont tourmentés pendant l’année qui s’achève. »3083

Charles de GAULLE (1890-1970), Allocution radiotélévisée, 31 décembre 1968. Les Discours de vœux des présidents de la République : la France au fond des yeux (1992), Françoise Finniss-Boursin

L’agitation recommence en janvier, étudiants et surtout lycéens manifesteront dans les mois, les années à venir. Mais les diables de Mai 68 appartiennent au passé. Quant au général de Gaulle… il entre dans l’Histoire.

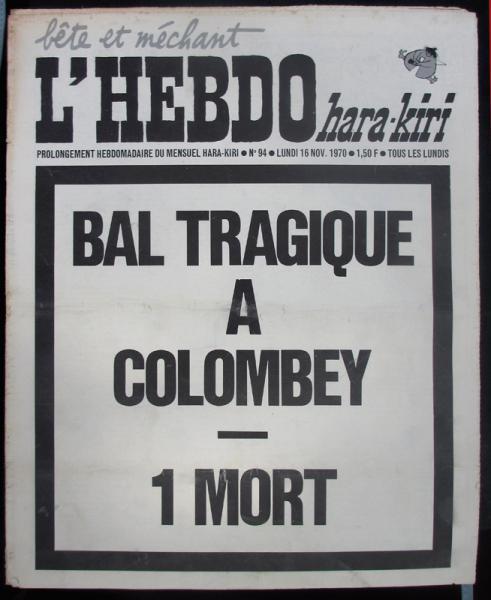

Hara-Kiri, Hebdo satirique, titre pleine page du lundi 16 novembre 1970, n° 94.

Aucune caricature, aucun dessin ne pouvait rivaliser avec ces mots.

« Le général de Gaulle est mort. La France est veuve. »3127

Georges POMPIDOU (1911-1974), Déclaration du président de la République, Allocution radiotélévisée, 10 novembre 1970

Cette mort remonte au soir du 9 novembre. Le général, avant le dîner, faisait une patience (jeu de cartes), dans sa résidence personnelle de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. Il est pris d’un malaise, c’est une rupture d’anévrisme. Il meurt 20 minutes après, à 79 ans.

« En 1940, le général de Gaulle a sauvé l’honneur, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a gagné la guerre civile. Il a donné à la France ses institutions, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Mme de Gaulle, de ses enfants et petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n’être pas indignes des leçons qui nous ont été dispensées, et que, dans l’âme nationale, de Gaulle vive éternellement » déclare le président Pompidou.

Le petit village de Colombey-les-Deux-Églises, département de Haute-Marne, va devenir un lieu de pèlerinage national.

« Bal tragique à Colombey : un mort. »3128

Hara-Kiri, Hebdo satirique, titre pleine page du lundi 16 novembre 1970, n° 94

Le 1er novembre, l’incendie d’un dancing a fait 146 morts et nombre de journaux ont titré sur ce « bal tragique ». Le titre est détourné, dans l’esprit « bête et méchant » du journal. L’équipe a planché sur le problème, mais la force l’emportait : « Bal tragique à Colombey : un mort ».

Interdiction à l’affichage le jour même ! La censure a frappé. « Anastasie » a même pris ses plus gros ciseaux : Hari-Kiri est mort, vive Charlie Hebdo qui paraît dès la semaine suivante, dans le même esprit, avec les mêmes journalistes : Cavanna, Reiser, Wolinski et Cie. Preuve qu’on n’est plus sous l’Ancien Régime et que la République a le dernier mot : « Liberté »…

« Appelez-moi Dieu »7

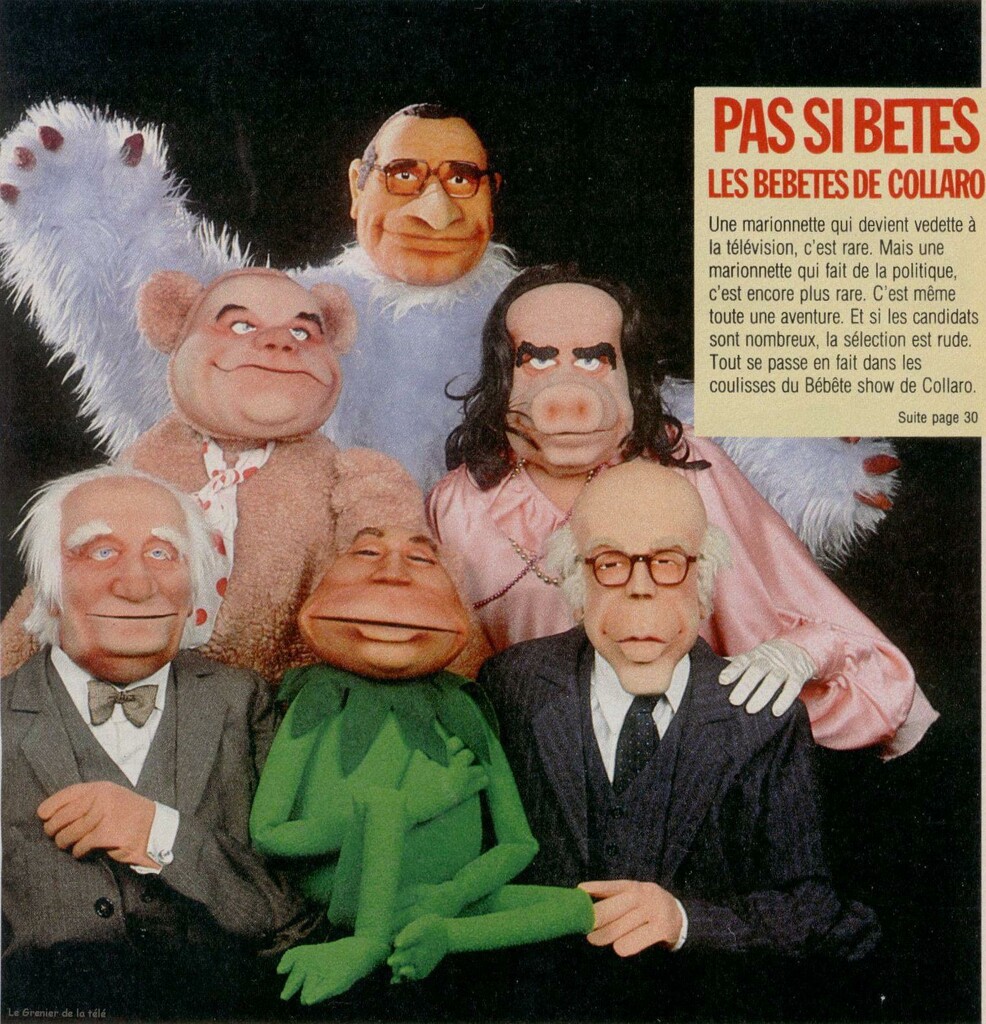

Phrase récurrente de la marionnette de François Mitterrand dans le Bébête Show

1982. Bébête Show (BBS), années Mitterrand (grenouille) entouré de Gaston Defferre et Giscard (Gaston et Valy, alias les Has-been, reprenant l’idée des deux vieux grincheux du Muppet Show, Statler et Waldorf)

Au-dessus, Barre (ours en peluche), Marchais (en cochonne), Chirac (aigle agité à plumes bleues).

Le Bébête Show est une émission de télévision française satirique de marionnettes : imitation et parodie de l’actualité politique française, librement inspirée du Muppet Show de Jim Henson, créée par Jean Amadou, Stéphane Collaro et Jean Roucas. L’émission sera diffusée sur TF1 d’octobre 1982 à fin juin 1995.

François Mitterrand, président de la République élu le 10 mai 1981, ramène la gauche au pouvoir quarante-cinq ans après le Front populaire de 1936 ! Il est incarné par une grenouille semblable à Kermit et nommée Kermitterrand. Au fil des épisodes, le personnage affirme sa mégalomanie, Sire, Maître, ou Dieu, avec ses acolytes marionnettes en train de l’encenser ou de le dénigrer.

« Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais elles sont bien faites pour moi. »3210

François MITTERRAND (1916-1996), Le Monde, 2 juillet 1981

De Gaulle a dit, évoquant dans une conférence de presse (1967) l’après de Gaulle : « Un jour viendra, sans doute, où notre Constitution avec tout ce qu’elle implique sera devenue comme notre seconde nature. » Mitterrand l’antigaulliste a exprimé tout le mal qu’il pensait de cette Constitution, dans un pamphlet fameux dont le titre vaut provocation : Le Coup d’État permanent (1964). Il assimilait le régime gaulliste à une dictature et ne reniera jamais sa démonstration polémique.

Pourtant, à peine élu, son principal opposant donne raison au père de la Cinquième République, déclarant dans le même élan : « J’exercerai dans leur plénitude les pouvoirs que me confère la Constitution. » Il dira et agira de même, lors de ce nouveau cas de figure politique : la cohabitation avec un gouvernement de droite (dès 1986).

En attendant, Mitterrand est comblé, le camp socialiste ne doute même pas de sa victoire aux législatives – la vague rose s’annonce triomphale – et fait assaut de déclarations plus lyriques qu’institutionnelles.

« Le 10 mai, les Français ont franchi la frontière qui sépare la nuit de la lumière. »3211

Jack LANG (né en 1939), ministre de la Culture, présentant son budget (en forte hausse) le 17 novembre 1981

Formule devenue célèbre, et quelque peu moquée, d’un personnage toujours aussi lyrique que médiatique. Dans le même esprit et le même élan, Pierre Mauroy, fervent Premier ministre de Mitterrand : « C’est une aube nouvelle qui se lève. Avec nous, la vérité voit le jour. » Et Chevènement, très sérieux ministre de la Recherche et de l’Industrie, fait chorus : « Si nous n’étions pas arrivés, la France était condamnée à disparaître en 1990. »

En mai 2012, la joie du peuple de gauche sera évidente et légitime après l’élection de François Hollande (contre Nicolas Sarkozy), mais un tel délire n’est plus de mise dans la classe politique.

« Il est dans la nature d’une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d’aujourd’hui, quelle plus haute exigence pour notre pays que de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté, quelle plus belle ambition que l’offrir au monde de demain ? »3208

François MITTERRAND (1916-1996), Discours d’investiture à l’Élysée, 21 mai 1981

Le nouveau président doit rassurer ceux qui ne l’ont pas élu et craignent les réformes annoncées dans son programme électoral (nationalisations, impôt sur les grandes fortunes…). Il poursuit et précise : « C’est convaincre qui m’importe et non vaincre. Il n’y a eu qu’un vainqueur le 10 mai 1981, c’est l’espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée ! Pour cela, j’avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme, confrontation des différences dans le respect d’autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d’une véritable communauté nationale. »

Ce souci de réunir tous les Français fait logiquement partie du discours (et du dessein politique) de chaque nouveau président élu. Mais Mitterrand se distingue, du fait qu’il incarne la gauche au pouvoir pour la première fois sous la Cinquième République : « Quand la France rencontre une grande idée, elles font ensemble le tour du monde », a-t-il écrit en 1980 (Ici et maintenant), prenant date pour cette élection. Sa « grande idée » personnelle, c’est de rester dans l’histoire comme l’homme du « socialisme à la française ». Sur ce point, il échouera. Mais il reste notre dernier grand président, ne serait-ce que pour son action en faveur de la construction européenne.

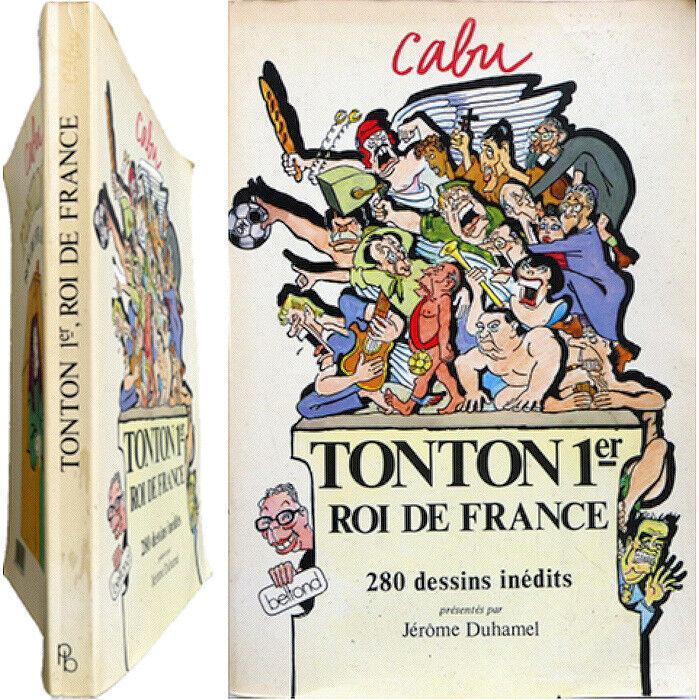

Cabu. Tonton 1er Roi de France : 280 dessins inédits. Présentés par Jérôme Duhamel.

Fresque joyeusement féroce des années 80 vues par Cabu. Regroupées par thèmes, les caricatures sont accompagnées d’un texte bref. Cabu (pseudonyme de Jean Maurice Jules Cabut), caricaturiste, journaliste, dessinateur de presse (Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Le Canard enchainé) et auteur de bande dessinée, mourra assassiné le 7 janvier 2015 à Paris, lors de l’attentat terroriste islamiste contre la rédaction de Charlie Hebdo.

« Après vingt-trois ans de droite, on en avait marre. On avait besoin de changer, d’alternance. »

CABU (1938-2015), entretien du 4 avril 2002. Cité par Stéphane Mazurier, « De de Gaulle à Mitterrand : l’assaut de Charlie Hebdo (1969-1982) », Sociétés & Représentations, 2013/2

Au-delà des opinions tranchées à l’égard de la personnalité de Mitterrand, Cabu affirme qu’on ne pouvait que voter pour lui en 1981. Pour la première fois, l’équipe de Charlie Hebdo – devenu La Semaine de Charlie – soutient le pouvoir en place. Seule exception, Georges Bernier - selon Cavanna, « il haïssait tout ce qui était de gauche » (même source). Mais Cavanna prévient qu’il restera vigilant dans son édito suivant la victoire : « Mitterrand, gaffe à ta gueule ! » Reste l’enthousiasme dominant : « Tu vas en baver. Mais, s’il y a un homme capable de s’en sortir, c’est bien toi. Tu as les épaules larges, les nerfs solides, une santé de bœuf de labour. Tu as toute la France derrière toi. Tu peux tout faire. Fais vite ! »

Wolinski semble se moquer de lui-même et de son euphorie politique : « Enfin ! Les riches vont devenir pauvres ! Enfin ! La minorité devient la majorité ! Enfin ! Castel nationalisé ! Enfin ! Des ministres communistes. » Et quelques semaines plus tard, il s’exclame : « Vive l’ayatollah Mitterrand ! » Reste un réel malaise politique sous cette forme d’humour : Charlie Hebdo doit-il continuer à faire ce qu’il a toujours fait, pourfendre le pouvoir politique et particulièrement le président, même si ce pouvoir a changé de camp ? Ou risque-t-il de devenir une sorte de supplément humoristique au JO de la République française. Le Canard enchaîné affrontera le même dilemme. Et les ventes baissent : l’humour a toujours plus de talent dans l’opposition.

Quant à Tonton 1er roi de France, il s’est remarquablement « trahi » un an avant son arrivé au pouvoir.

« Qu’appelez-vous pouvoir ? Un logement dans un palais ? Le grand cordon de la Légion d’honneur ? Le droit de grâce régalien ? La curiosité des foules ? La maîtrise des décrets ? Les hommes qui se courbent ? Les hommes qui se couchent ? La télévision à la botte ? La chasse au lièvre, au tigre, au pauvre ? […] Le doigt sur le bouton de la guerre atomique ? Un Président qui règne, qui gouverne, qui juge, qui légifère, qui commente lui-même les nouvelles qu’il inspire, monarque souverain d’un pouvoir absolu ? J’ai prononcé le mot qu’il fallait taire, l’absolu. »3102

François MITTERRAND (1916-1996), Ici et maintenant (1980)

Remarquons le style Mitterrand, dernier de nos présidents appartenant à cette tradition littéraire. Notons aussi l’aveu étonnamment clair pour un homme qui avance toujours masqué : « Je dissimule, je biaise, j’adoucis, j’accommode tout autant qu’il est possible. » Franz-Olivier Giesbert son biographe confirme dans François Mitterrand, une vie : « Cet homme est un mystère, habité par mille personnages, du tacticien sceptique au socialiste saisi par la ferveur. On a beaucoup dit que François Mitterrand était insaisissable ; il n’est simple ni à déchiffrer ni à défricher. À la fois personnage authentique et artiste en représentation. »

Et pourtant… Trois ans après la rupture de l’Union de la gauche, dans la perspective d’une troisième élection présidentielle (ayant perdu contre de Gaulle en 1965 et contre Giscard en 1974), Mitterrand fournit ses clés pour (se) comprendre, savoir où il en est et où il veut aller. « Je fais partie, dit-il, du paysage de la France. » Il n’a pas l’intention d’en sortir. Un an plus tard, il aura ce pouvoir « absolu », lui imprimant une marque personnelle qui l’oppose au giscardisme plus qu’au gaullisme.

1988. Guignols de l’Info (dit GDI), années Chirac (et Balladur, marionnette ennemie). Signé Wiaz, [Chirac et Balladur], 1995. Expositions.bnf.fr

Come-back de la poire associée à Louis-Philippe, reprenant du service avec Balladur, opposé au tranchant du couteau-Chirac.

« Mangez des pommes »21

Phrase récurrente de la marrionette de Jacques Chirac dans les Guignols de l’Info

Les Guignols de l’Info (GDI pour les intimes) concurrencent victorieusement le Bébête Show (dit BBS). Wiaz est le nom d’artiste de Pierre Wiazemsky, dessinateur de presse français né en 1949. Quant à la poire qui fit fureur au XIXe siècle sous et contre le (premier et dernier) roi des Français Louis-Philippe, elle est associée au profil bourbonien de Balladur, avec son petit jabot d’aristocrate satisfait de sa personne - opposé au couteau de son ami de droite, futur meilleur ennemi lors de l’élection présidentielle en 1995.

En 1988, il est déjà évident que le couple d’amis est prêt pour la trahison politico-politicienne.

« Lorsque j’engage un combat, il ne me vient pas à l’idée que je puisse le perdre. »3177

Jacques CHIRAC (1932-2019). L’Express (13 février 1978)

Il finira par gagner le dernier grand combat de sa vie, l’accès à la présidence en 1995, mandat renouvelé (contre Le Pen en 2002). Mais que de manœuvres politiciennes pour y arriver… et Balladur sera l’un des perdants.

En attendant, Chirac Premier ministre vit en 1988 une cohabitation avec Mitterrand président et agit en véritable chef de gouvernement d’un régime parlementaire, ne doutant de rien et surtout pas de lui-même. Balladur manœuvre de son côté, non sans habileté quand il sera à son tour Premier ministre.

« Contrairement à ce qui se passe dans les westerns, c’est le premier qui dégaine qui est mort. »3267

Édouard BALLADUR (né en 1929), parlant de la cohabitation Mitterrand-Chirac en 1986-1988. Manager en toutes lettres (2011), François Aelion. Cité aussi dans Le Nouvel Observateur, 7 janvier 1999, à propos d’une cohabitation inverse, entre Chirac (président) et Jospin (Premier ministre)

Contrairement à ce qui se passe dans les westerns, attaquer serait une stratégie suicidaire. Le Premier ministre, gouvernant, est logiquement le plus exposé aux critiques et aux sondages. Mais les Français sont très satisfaits de la cohabitation, rêvant même (par sondages) d’un gouvernement idéal, dirigé par Michel Rocard et composé pour moitié de leaders PS et de RPR-UDF. C’est de la pure politique fiction.

Pour l’heure, et dans la réalité, les deux cohabitants au sommet, Mitterrand et Chirac, doivent éviter de s’affronter ouvertement. Vu les tempéraments, les situations et les âges respectifs, le « supplice » vaut surtout pour Chirac.

« Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. »3273

Jacques CHIRAC (1932-2019), Le Monde, 22 février 1988

Formule empruntée à Henri Queuille du parti radical-socialiste, 21 fois ministre sous la Troisième et la Quatrième République, « petit père Queuille » par ailleurs très populaire. Pasqua, la même année, reprend presque la même formule, dans un discours : « Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. »

Ce cynisme déclaré permet à certains hommes politiques de dire à peu près n’importe quoi, encouragés par des auditeurs-téléspectateurs-électeurs-citoyens qui ont une attention d’enfant de 5 ans et une mémoire de poisson rouge estimée à 5 minutes. Disons, quelques jours. Mais sur Internet, la mémoire des blogs et blogueurs confine à l’éternité, ce qui devrait inciter l’Homo politicus à plus de prudence.

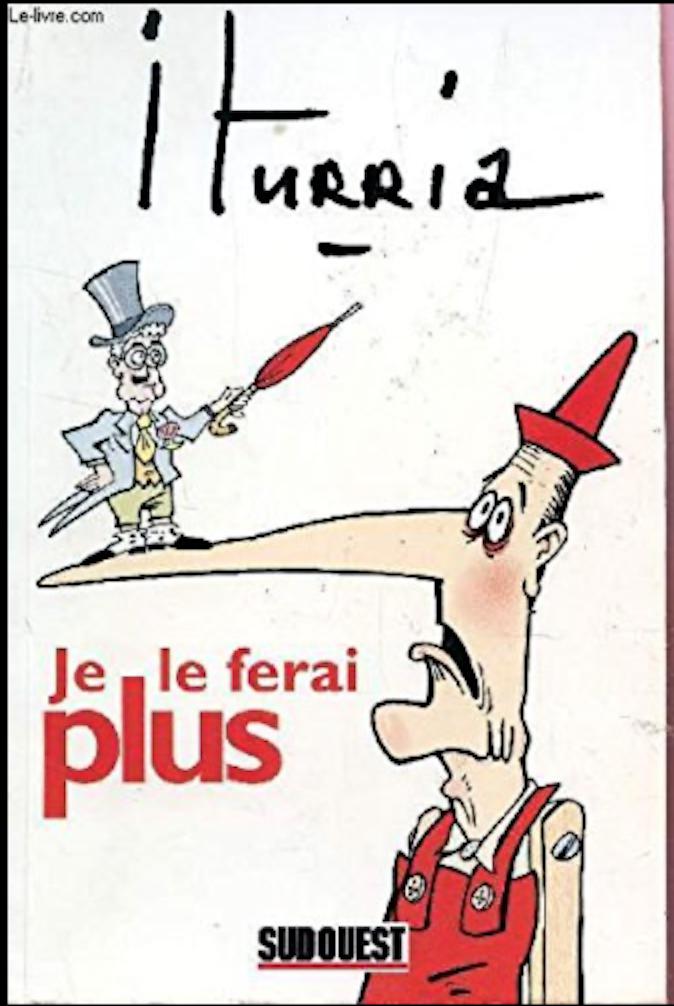

Je le ferai plus. (1997). Michel Iturria (né en 1946), dessinateur légendaire de Sud-Ouest.

La légende vaut citation supposée de Chirac face à Jospin :

« Je le ferai plus. »

Iturria aura produit 12 000 dessins pour Sud-Ouest au cours de sa carrière, mais tout a une fin. Croqueur de politiques et d’autres personnalités, ainsi que du monde très particulier du rugby, il raccroche son crayon après ses 40 années de bons et loyaux services. Un style qu’il lui a fallu cultiver avec prudence : « Je voulais faire passer des idées. Si j’étais trop dans la provocation, je cassais le fil avec le lectorat, j’étais obligé à la nuance. »

« Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l’Assemblée nationale, j’ai décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. »3341

Jacques CHIRAC (1932-2019), Allocution télévisée en direct de l’Élysée, 21 avril 1997

Nul ne peut expliquer cette erreur tactique ou stratégique. Villepin a conseillé, Chirac a décidé, avec des accents gaulliens : « J’ai acquis la conviction qu’il faut redonner la parole à notre peuple, afin qu’il se prononce clairement sur l’ampleur et le rythme des changements à conduire pendant les cinq prochaines années. »

C’est jouer à quitte ou double. La manœuvre échoue. Ces législatives anticipées (d’un an) donnent le pouvoir à l’opposition le 1er juin. Les socialistes se sont alliés à la Gauche plurielle (Parti communiste, Verts, Parti radical de gauche, Mouvement citoyen). Cette nouvelle union de la gauche va donner au pays le spectacle, toujours apprécié, d’une troisième cohabitation. Juppé laisse place à Jospin, nommé le 2 juin par Chirac. La droite, de son côté, n’apprécie pas du tout ce faux pas présidentiel.

« On était dans un appartement avec une fuite de gaz. Chirac a craqué une allumette pour y voir clair. »3342

Patrick DEVEDJIAN (1944-2020), commentant la dissolution et le résultat des élections, en 1997. Le Santini (2011), André Santini

Député de droite des Hauts-de-Seine, et réélu, il vit en pénitence au RPR, ayant choisi le clan Balladur contre Chirac, à la présidentielle de 1995. En attendant mieux, il se console avec le prix de l’humour politique, en 1998.

Mais le président Chirac est critiqué autant que caricaturé. Le voici donc en Pinocchio, menteur au long nez qui s’allonge à chaque mensonge, avec Jospin, binoclard rigolard et néanmoins distingué en haut de forme, pointant son parapluie comme une arme et prêt à en découdre en homme d’une gauche de nouveau au pouvoir. En route pour la nouvelle cohabitation.

« La cohabitation, c’est le jardin des supplices pour le futur Premier ministre, le jardin des malices pour le président, le jardin des délices pour les nostalgiques de la Quatrième République. »3261

François d’AUBERT (né en 1943), député UDF de la nouvelle majorité. Dictionnaire des citations de l’histoire de France (1990), Michèle Ressi

Les heurs et malheurs de Chirac Premier ministre commencent donc le 20 mars 1986.

Édouard Balladur, élu député, proche de Chirac qu’il a poussé à cohabiter avant d’éprouver lui-même les « supplices » d’une autre cohabitation, avait écrit dès 1983 : « Les responsables politiques auront le choix entre deux attitudes : ou bien rechercher l’affrontement, la majorité nouvelle tentant de paralyser le président, le président refusant de tenir compte dans la composition du gouvernement de l’existence d’une majorité nouvelle ; ou bien tenter la cohabitation, ce qui suppose que chacun accepte d’être quelque peu empêché dans la liberté de ses mouvements et de ses choix. »

Rappelons que la France a vécu trois cohabitations sous la Cinquième République : 1986-1988, Mitterrand-Chirac, cohabitation, combative. 1993-1995 : Mitterrand encore président, Balladur Premier ministre : cohabitation de velours. 1997-2002, entre Chirac et Jospin, la cohabitation au long cours.

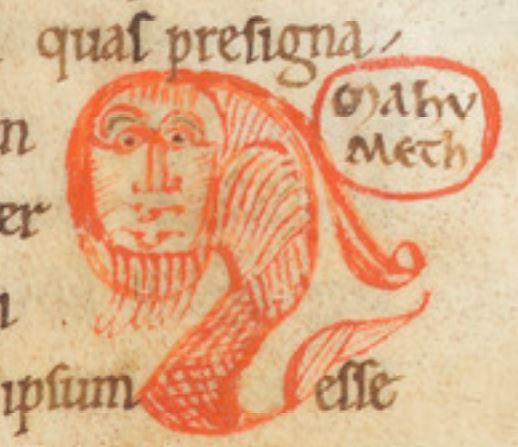

Caricature de Mahomet. Wikipédia.

Au milieu du XIIe siècle, Pierre le Vénérable, neuvième abbé de Cluny, commande la première traduction du Coran en latin avec un objectif partisan : dévoiler le texte sacré de l’Islam afin de le réfuter en bloc ! Il contient déjà une caricature de Mahomet en forme de poisson.

En 2006, Charlie-Hebdo fait polémique en publiant les douze caricatures de Mahomet déjà parues dans un journal danois ( Jyllands-Posten). Il est attaqué en justice par l’Union des organisations islamiques de France et par la Ligue islamique mondiale, déboutées en première instance et en appel.

7 janvier 2015, Charlie Hebdo est publié avec une caricature signée Luz, en une. Le même paraît le roman de Michel Houellebecq : Soumission décrit la fiction d’une France musulmane. À l’intérieur des locaux du journal, l’un des derniers dessins publiés de Charb, titré « Toujours pas d’attentat en France », montre un islamiste armé déclarant : « Attendez ! On a jusqu’à la fin janvier pour présenter ses vœux… » Quelques minutes avant l’attaque, les comptes Twitter et Facebook de l’hebdomadaire publient, en guise de vœux du Nouvel an de la rédaction, un dessin d’Honoré : « l’une des futures victimes » représente Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l’État islamique, souhaitant la bonne année en déclarant « Et surtout la santé ! »

Autant de provocations pour les ennemis de la liberté d’expression : très loin des grands ciseaux d’Anastasie, les terroristes vont attaquer au cri (devenu classique) d’Allahu akbar – « Dieu est plus grand », interjection utilisée par les musulmans en diverses circonstances.

L’attaque fait 12 morts et 11 blessés : attentat le plus meurtrier dans la capitale depuis 1978 et deux autres suivront, en proche banlieue. Émotion considérable. Condamnation unanime, en France et dans le monde.

« Je suis Charlie. »

Slogan créé par le graphiste français Joachim RONCIN (né en 1974), dans les heures suivant l’attentat contre Charlie Hebdo et utilisé les jours suivants en soutien aux victimes

Dimanche 11 janvier 2015. Près de trois millions de personnes ont défilé dans les villes de province. A Paris, près de deux millions vont marcher en hommage aux victimes des attaques terroristes : 17 morts entre mercredi et vendredi en région parisienne. Selon le ministère de l’Intérieur, il s’agit d’un rassemblement « sans précédent ». Diffusion virale de « Je suis Charlie » - slogan contesté par ailleurs.

« Le sentiment qu’on venait de tuer l’innocence davantage que la liberté d’expression. »

LUZ (né en 1972), participant à la marche républicaine du 11 janvier, en mémoire des victimes des attentats des 7-9 janvier

Le 14 janvier 2015, il devient mondialement célèbre avec la une de Charlie Hebdo avec le prophète Mahomet qu’il a déjà représenté en couverture du n° 1011 (dit Charia Hebdo). Certains pays censurent la caricature – notamment le Sénégal. Des émeutes ont lieu - au Niger, elles provoquent des incendies d’églises et une dizaine de meurtres.

Dans une interview vidéo, Luz revient sur les détails de ces journées et les réactions à la une du 14 janvier : « Je pense que la majorité des musulmans s’en foutent de Charlie Hebdo. Je pense que les gens qui s’arrogent le droit de dire que l’ensemble de la communauté musulmane a été offensée prennent les musulmans pour des imbéciles. » En 2008, un documentaire français de Daniel Leconte affirmait déjà en titre : « C’est dur d’être aimé par des cons ».

En mai 2015, Luz publie aux éditions Futuropolis la bande dessinée Catharsis : évocation de sa vie privée et professionnelle après les attentats contre Charlie Hebdo. Selon la critique du Figaro, il y dépeint ses « cauchemars, crises d’insomnies sévères, de paranoïa ou de nerfs, scènes d’amour exutoires avec sa compagne et, surtout, les doutes sur sa capacité à continuer le dessin. » Pour la critique de l’Express : « C’est aussi l’histoire, très personnelle, d’une bataille et d’une victoire. Celle d’un survivant qui refuse de sombrer. » C’est un succès immédiat : En moins d’un mois, ce récit en est déjà à son troisième tirage, et a été imprimé à 90 000 exemplaires.

Luz quitte l’équipe de Charlie Hebdo en septembre 2015 pour des raisons personnelles.

Cinq ans après, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine (Val d’Oise), montre deux caricatures de Mahomet issues du journal satirique Charlie Hebdo lors d’un cours d’enseignement moral et civique sur la liberté d’expression avec ses élèves de quatrième. Il sera assassiné à son tour.

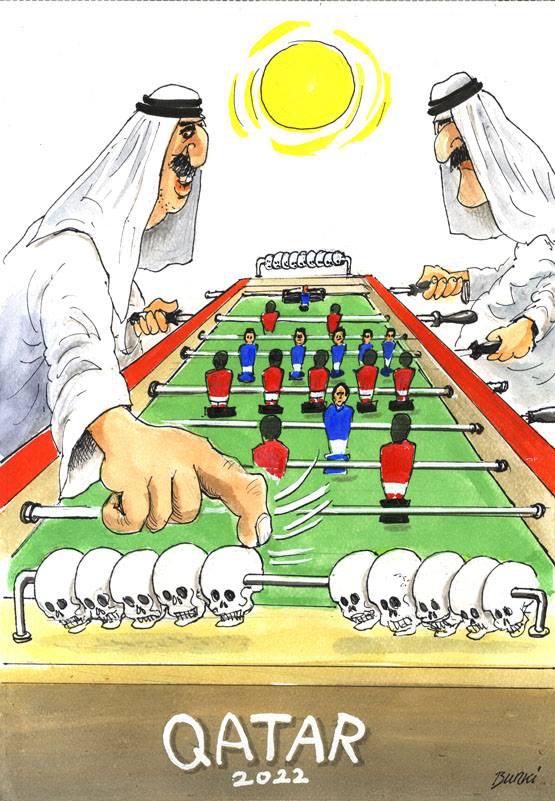

Raymond BURKI, (1949-2016) dessinateur suisse publiant dans 24 heures, quotidien du canton de Vaud.

L’humour suisse et l’art du muet appliqué au Mondial de football en 2022.

« Le Mondial 2022 au Qatar, c’est un petit peu de sport, énormément d’argent, et des violations massives des droits humains. »

Cécile COUDRIOU (née en 1964), Présidente d’Amnesty International France, Le Monde, 19 novembre 2021

« Sur les chantiers de la Coupe du monde de football, des migrants travaillent dans des conditions indécentes et dangereuses… » d’où la demande d’Amnesty International à la Fédération française d’intercéder auprès de la FIFA pour faire pression sur le gouvernement qatari.

Cette coupe du monde fit l’objet de diverses controverses. Son attribution au Qatar est contestée en raison de soupçons de corruptions à la FIFA. Dépourvu d’infrastructures sportives adaptées, l’État qatari doit engager de grands travaux de construction. Plus de 37 ouvriers étrangers meurent sur les chantiers du Mondial 2022 selon les sources gouvernementales - un chiffre fortement sous-évalué, une estimation allant jusqu’à 6 500 morts (The Guardian, février 2021). À rapprocher des 800 000 ouvriers étrangers sur ce chantier titanesque.

Reste le coût écologique et économique : 200 milliards de dollars investis dans les stades, dix fois plus que la précédente édition russe en 2018. Face aux critiques, Doha adopte une stratégie de contre-communication mettant en avant les évolutions de son régime pour correspondre aux critères des pays du Nord, sources des critiques.

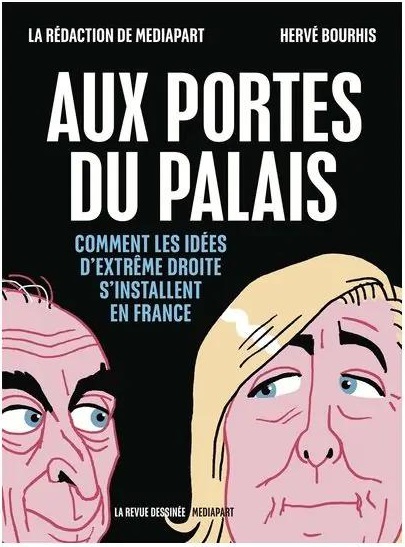

AUX PORTES DU PALAIS. Comment les idées d’extrême droite s’installent en France. Zemmour / Marine Le Pen

BD politique, janvier 2022. La Rédaction de Mediapart. Hervé Bourhis.

La légende vaut citation :

AUX PORTES DU PALAIS

Comment les idées d’extrême droite s’installent en France

Présentation de Mediapart : « Depuis des mois, la haine, les idées racistes et les discours anti-immigration ont confisqué le débat public. Des chaînes d’info en continu aux matinales radio, ils ont donné le ton de la campagne électorale. Jusqu’à paver la voie à une présidente ou un président d’extrême droite ? Dans la France de 2022, l’hypothèse semble de moins en moins improbable. »

À l’approche de l’élection présidentielle, le travail d’enquête de Mediapart dresse, sous le trait du dessinateur Hervé Bourhis, un portrait précis et étayé de l’extrême droite française incarnée par la famille Le Pen depuis les années 1980 et, plus récemment, par Éric Zemmour. Entre affaires judiciaires, incohérences et banalisation, ce livre démontre le danger grandissant. « À lire d’urgence. »

La montée de l’extrême-droite fait désormais débat sous la Cinquième République, rien n’est plus logique. Et la gauche se sent la plus concernée.

« S’il était vrai que j’eusse été d’extrême droite dans ma jeunesse je jugerais plus honorable d’être où je suis aujourd’hui que d’avoir accompli le chemin inverse, où l’on se bouscule, semble-t-il. »

François MITTERRAND (1916-1996), Ma part de vérité (1969) de François Mitterrand

Résultat d’un dialogue avec le journaliste Alain Duhamel : une cinquantaine d’entretiens que Mitterrand continuera de relire et corriger jusque chez l’imprimeur. Il en reparlera ensuite : « Je n’ai pas écrit un livre de souvenir. J’ai cherché parmi mes souvenirs ce qui pouvait fournir une explication à ma vie politique. » Il se réfère à ce qu’était sa France de jeune provincial bourgeois, « la France de Barrès qui était pour mes parents le grand écrivain de l’époque, et qui, d’ailleurs, à mon avis l’était. »

La part d’ombre du futur président de la République continuera de faire débat, notamment son lointain passé à la fin (difficile et crépusculaire) du second septennat.

« La différence entre l’extrême droite et la droite, c’est la différence entre une arrière-pensée et une pensée. »

Laurent FABIUS (né en 1946), interview accordée au magazine le Point en 2012

Il s’exprime dans le contexte de l’élection présidentielle d’avril-mai, alors que la montée de l’extrême droite inquiète déjà la classe politique.

Marine Le Pen arrivera en 3eme position au premier tour (17,90% des voix), après François Hollande, socialiste (28,63%) et Sarkozy, président sortant de droite (27,18%).

Pour cet ancien Premier ministre français (socialiste), la différence fondamentale entre les deux droites se situe dans leur manière de penser. L’extrême droite agit avec une « arrière-pensée », cachant ses intentions réelles et manipulant les peurs et les sentiments pour arriver à ses fins, alors que la droite adopte une « pensée » plus rationnelle et réfléchie dans son action politique. Fabius met aussi en lumière l’opposition entre les méthodes de propagande et de manipulation utilisées par l’extrême droite et la prise de décision plus raisonnée de la droite. Autre citation bien connue : « L’extrême-droite, ce sont de fausses réponses à de vraies questions. » L’heure de vérité - 5 septembre 1984.

2012 - 2022 : même inquiétude, Zemmour et Marine Le Pen s’affichant « Aux portes du palais » dans une BD politique habilement présentée. « Depuis des mois, la haine, les idées racistes et les discours anti-immigration ont confisqué le débat public. Des chaînes d’info en continu aux matinales radio, ils ont donné le ton de la campagne électorale. Jusqu’à paver la voie à une présidente ou un président d’extrême droite ? Dans la France de 2022, l’hypothèse semble de moins en moins improbable. A l’approche de l’élection, le travail d’enquête de Mediapart dresse, sous le trait alerte et incisif du dessinateur Hervé Bourhis, un portrait précis et étayé de l’extrême droite française, incarnée par la famille Le Pen depuis de longues années et, plus récemment, par Éric Zemmour. Entre affaires judiciaires, incohérences et banalisation, ce livre fait la démonstration d’un danger grandissant. À lire d’urgence. »

En juin 2024, après la dissolution soudaine de l’Assemblée nationale par le président Macron espérant retrouver une majorité, les sondages donnaient le RN (Rassemblement national, ex-Front national) gagnant avec une majorité absolue. Ils se sont trompés – le front républicain et le jeu des désistements ont bien joué. En 2027, l’horizon demeure très incertain, avec une opinion publique toujours plus attirée par l’extrême-droite.

« Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l’extrême droite. Je veux ici les remercier et leur dire que j’ai conscience que leur vote m’oblige pour les années à venir. »

Emmanuel MACRON (né en 1977) Discours de victoire au Champ de Mars, 24 avril 2022

Constat du président réélu pour un second mandat. Saura-t-il tirer la leçon des échecs qui ont suivi ? Rien n’est moins certain.

« Aujourd’hui avec la montée préoccupante de l’extrême-droite et des racismes, j’ai le sentiment que nous sommes déjà en guerre. »

Abbé PIERRE (1912-2007), Mémoire d’un croyant (1997)

« L’Histoire bégaie » aurait dit Évariste, pape (grec) et saint du Ier siècle. Laissons-lui le mot de la fin. Mais rappelons un détail quand même capital : en France, l’antisémitisme n’est plus une opinion, c’est un délit.

1er juillet 1972. La loi relative à la lutte contre le racisme doit combler les lacunes du décret-loi « Marchandeau » (ministre de la Justice) du 21 avril 1939, condamnant les injures et les diffamations ayant pour but d’exciter la haine entre les citoyens, quand elles étaient commises « envers les personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée ». Il fallait prouver l’incitation à la haine, très difficile à établir. La nouvelle loi supprime l’exigence de l’intention spécifique et crée un nouveau « délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les personnes, à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Les députés ont voté cette loi à l’unanimité, mais depuis un demi-siècle, elle fait l’objet de critiques de plus en plus vives qui reflètent les divergences politiques actuelles concernant la question du racisme.

Vous avez aimé ces citations commentées ?

Vous allez adorer notre Histoire en citations, de la Gaule à nos jours, en numérique ou en papier.