Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre » . Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Représentation déformante de la réalité, la caricature (de l’italien caricare, charger) est aussi définie comme « charge, imitation, parodie, pastiche, simulacre » . Art engagé dès l’origine (Moyen Âge), signée ou anonyme, sans tabou et destinée à tous les publics, elle joue un rôle historique comparable à la chanson.

Manière originale de revoir l’Histoire en citations, on trouve au fil de cet édito en 12 semaines les personnages principaux (Napoléon, de Gaulle, Hugo, Voltaire, Henri IV…) et les grands évènements (Réforme et guerres de Religion, Saint Barthélemy, Révolution, Affaire Dreyfus…), l’explosion de la caricature politique correspondant à des périodes de crises.

Encouragée par le développement de l’imprimerie au XVI° siècle, étouffée sous la censure de la monarchie absolue et de l’Empire, la caricature s’impose avec la presse populaire au XIX° et les dessins provocants de journaux spécialisés (La Caricature, Le Charivari…). Des formes naissent sous la Cinquième République : slogans de Mai 68, Guignols de l’Info et autres marionnettes à la télé, sans oublier les BD politiques souvent best-sellers.

Deux auteurs seront cités (= montrés) une dizaine de fois. Le plus célèbre, Gustave Doré, artiste peintre du XIXe, se voue à la caricature avec un art du trait qui fait mouche et mal. Bien différent avec sa série de gouaches, François Lesueur inventa sous la Révolution une caricature bienveillante et bon enfant comme la Carmagnole du Ça ira (première version).

Une invitée surprise, la physiogonomie. Formulée par Cicéron (« Le visage est le miroir de l’âme » ), elle entre en scène avec le génie du peintre Le Brun sous Louis XIV, s’érige en science au siècle des Lumières, justifie les pires racismes (colonialisme, antisémitisme) et se banalise avec le « délit de sale gueule » .

LE DIRECTOIRE

Gouaches révolutionnaires de Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826). Sept personnages féminins, 1794-1800.

Les sous-titres valent citations :

« Muscadine s’hyvernant au Palais-Royal. »

« Cheveux en vrille et spincer ouvert. »

« Chapeau de tafetas plissé, et gance d’or. »

« Poissarde »

« Femmes à l’antique, avec les Rubans croisés. »

« Jeune Marchandes des Halles. »

Nous retrouvons Jean-Baptiste Lesueur dont le témoignage contemporain des faits vaut document pour l’Histoire à suivre depuis le début de la Révolution. Ce Girondin qui échappera à la « charrette » en 1793 invente la caricature bon enfant et bienveillante qui devient sa marque de fabrique.

L’ensemble de ses gouaches révolutionnaires (83 connues, dont 73 conservées au musée Carnavalet de Paris) est un journal en images, petits tableaux et textes qui les accompagnent reflétant les sentiments variés, enthousiastes ou réprobateurs, de la petite bourgeoisie parisienne face à l’événement. C’est un authentique « pris sur le vif » qu’on ne retrouvera plus jamais. Scènes historiques, scénettes plus anodines ou personnages isolés comme des figurines militaires sont saisis avec vivacité, justesse d’observation, sens de la couleur et de la mise en page.

Les femmes ont la part belle, les hommes auront leur tour, la parité est respectée. Et le Directoire convient parfaitement à son style de croquis légers, ses gouaches colorés, peintes sur le vif.

« Notre Montagne enfante un Directoire

Applaudissons à son dernier succès !

Car sous ce nom inconnu dans l’histoire

Cinq rois nouveaux gouvernent les Français […]

En adoptant un luxe ridicule

Ils font gémir la sainte Égalité ;

À leur aspect la Liberté recule

Et dans leur cœur plus de Fraternité ! » 1641Le Directoire (1795), chanson. Poésies révolutionnaires et contre-révolutionnaires (1821), À la Librairie historique éd

La France vit une transition entre la Révolution et l’Empire. Elle respire…

Phénomène récurrent : après le Moyen Âge vint la Renaissance où « le monde rit au monde » (Marot) ; après Louis XIV et une fin de règne très sombre, le temps de l’aimable Régence rimait bien avec licence ; après les horreurs de la Première Guerre mondiale, les Années folles se déchaîneront. Et en 1795, au lendemain de la Terreur, la jouissance est à l’ordre du jour, du moins pour les privilégiés.

« La goinfrerie est la base fondamentale de la société actuelle. » 1642

Louis-Sébastien MERCIER (1740-1814), Nouveau Paris (1799-1800)

Auteur dramatique connu avant la Révolution, il juge ainsi la bonne société du Directoire. Selon un policier, « le débordement des mœurs dépasse toute idée » .

La danse fait fureur : 645 bals à Paris, dont le bal des Zéphirs au cimetière Saint-Sulpice et le bal des Victimes, réservés aux parents d’un guillotiné. C’est le temps des « Muscadins » (le mot désignait sous la Révolution les jeunes royalistes lyonnais usant de riches parfums au musc). Sur les boulevards parisiens, on voit se pavaner les « Merveilleuses » (élégantes aux perruques de toutes les couleurs) et les « Incroyables » (excentriques à l’extrême). Ils s’étourdissent dans des fêtes coûteuses. C’est une réaction normale, après les années d’austérité et de terreur, mais ce beau monde est frelaté et le reste du pays souffre.

Gouaches révolutionnaires de Jean-Baptiste Lesueur. Cinq représentations de participants à des fêtes du Directoire (1796 et 1798)] par Lesueur.

Les sous-titres valent plus que jamais citations :

« Jeunes gens courants pour le prix de la course à pied aux diverses fêtes que l’on donnait au Champ de Mars… C’était vraiment un coup d’œil unique que plus de soixante jeunes gens tous vêtus de mêmes et partant au même signal parcourir une longue carrière, sans presque toucher la terre. »

« Costume des lutteurs à la fête du 1er Vendémiaire an VII. Ils étoient seize. 8 ceinture bleu et 8 Rouge. »

« Laboureur à la fête de l’agriculture Messidor an IV, V, etc. »

« Hérault pour la proclamation, et la Conduite des vainqueurs aux joutes du Champ de Mars. Ils étaient 8. 4 à pied, 4 à cheval. »

« Conducteur des Bœufs attelés au char sur lequel était la charrue d’or. Fête de l’agriculture An 5. »

Dans l’Almanach de l’an XII, Jean-Baptiste Lesueur est qualifié de peintre de figures de genre historique et de décor. Les documents trouvés aux Archives nationales montrent qu’il fut un républicain modéré, proche des girondins, et qu’il accueillit Bonaparte comme un sauveur – ainsi que la majorité des Français.

Il a vécu l’essentiel de sa vie au cœur de Paris (quartier de l’actuel boulevard St-Denis) et meurt célibataire à 77 ans. Dans un tout autre style, noir et blanc et plus caustique, le prochain artiste le plus cité et coté sera Gustave Doré au XIXe siècle. En attendant , la caricature anglaise va débarquer en France et viser le nouveau maître de la France en défiant la censure.

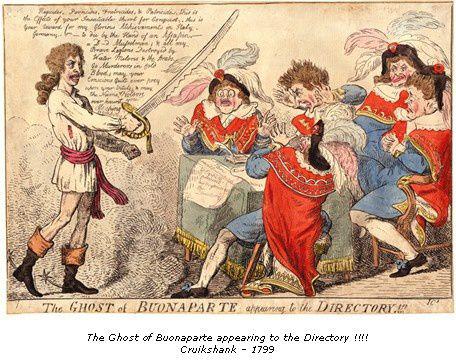

La légende originale vaut citation en v.f.

« Le fantôme de Buonaparte apparaissant au Directoire – 1799. » 1

Bonaparte, en bottes et simplement vêtu d’une longue chemise blanche serrée par une ceinture, survient au milieu d’une réunion du Directoire dont il invective les membres, les accusant d’avoir voulu le faire disparaître ainsi que ses soldats (allusion à la bataille d’Aboukir et à Nelson), en récompense de ses victoires en Italie… En réalité, le Directoire voulait surtout éloigner le jeune ambitieux. Les Directeurs grimacent de peur devant cette apparition spectrale qui s’approche de la table et brandit une longue épée ébréchée.

George Cruikshank (1792-1878), caricaturiste et illustrateur britannique (plus précisément londonien), débuta dans la satire politique, cultivant le grotesque dans ses attaques contre Napoléon. Il parodie ici l’apparition du Christ ressuscité devant ses disciples. Comme lui, il porte une plaie au côté droit et sa chemise blanche ressemble à un linceul. Dans leur mouvement de recul, les Directeurs font apparaître sur la table un papier où on lit : « Sujet : Envoyer Bonaparte en Égypte pour l’empêcher d’organiser le Directoire » .

La caricature suggère (à juste titre !) que le Directoire avait cherché à se débarrasser de Bonaparte en l’envoyant en Égypte, pour l’écarter le temps nécessaire à la réorganisation du gouvernement. Selon certains historiens anglais, Bonaparte peut être vu comme Banquo dans le Macbeth de Shakespeare – un soir de folie, lors d’un banquet nocturne, Macbeth devenu roi voit apparaître le spectre de son ami général dans l’armée de Duncan, roi d’Écosse qu’il a fait assassiner.

« Messieurs, nous avons un maître, ce jeune homme fait tout, peut tout et veut tout. » 1681

Abbé SIEYÈS (1748-1836), tirant la leçon du coup d’État du 18 Brumaire, après la réunion du 11 novembre 1799. Le Réalisme (1857), Champfleury

Sieyès qui cherchait son « sabre » pour remettre de l’ordre en France est ébloui par Bonaparte qui exerce toujours un irrésistible ascendant sur autrui. Cette fois, il l’a vu dominer tous les sujets : armée, administration, finances, droit, politique. Doué d’une intelligence à la fois synthétique et analytique, il possède aussi une excellente mémoire et une force de travail stupéfiante.

Ayant parfaitement manœuvré jusque-là, Sieyès va perdre pratiquement tout pouvoir. Non sans regret, il a compris qu’il faut s’effacer. L’empereur ne sera pas totalement ingrat, lui donnant comme lot de consolation un poste de sénateur et le titre de comte. Exilé sous la Restauration comme régicide, il reviendra sous la Monarchie de Juillet et mourra en 1836, bien après l’empereur déchu.

« Il est bien inutile d’aller aux voix pour la présidence : elle vous appartient de droit. » 1680

Roger DUCOS (1747-1816), à Bonaparte qui prend aussitôt le fauteuil du président, 20 brumaire an VIII (11 novembre 1799). Histoire de Napoléon Bonaparte (1832), L. A. J. Mordacque

Au lendemain du coup d’État réussi in extremis, c’est la première réunion des consuls provisoires.

Juriste et politicien depuis 1789, ami de Barras et collègue de Sieyès au Directoire, Ducos est devenu, dans l’élan du coup d’État qu’il a soutenu, l’un des trois membres du gouvernement de transition.

Remis de la rude journée où il faillit tout perdre, Bonaparte, Premier Consul, appelle aux Finances Martin Michel Charles Gaudin qui sera son meilleur et plus fidèle collaborateur jusqu’à la fin (les Cent-Jours, en 1815). Sieyès assiste à la prise du pouvoir par un surdoué de 30 ans.

LE CONSULAT

Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard, Musée national du château de Malmaison (1800)

« Sans trop de respect pour notre espèce, [Bonaparte] ordonna de nous transformer sur-le-champ en bêtes de somme et de trait, ce qui fut effectué comme par enchantement. » 1701

Capitaine GERVAIS (1779-1858), évoquant le passage du col du Grand-Saint-Bernard, 18-20 mai 1800. Souvenirs d’un soldat de l’Empire (posthume, 1939)

Engagé volontaire en 1793, ce capitaine fera toutes les campagnes de l’Empire. Récit pris sur le vif de vingt années de guerres en Europe, d’un héros qui ne se prend jamais pour tel, ne demande rien et refuse parfois un avancement.

Au printemps 1800, le général Bonaparte renouvelle l’exploit d’Hannibal passant les Alpes avec ses éléphants lors de la Deuxième Guerre punique en 218, et Charlemagne au Moyen Âge en 773, partant faire lui aussi la conquête de l’Italie. À la tête d’une armée de réserve de 50 000 soldats, luttant contre les Lombards, le nouveau héros franchit les Alpes au col du Saint-Bernard encore sous la neige au printemps, avec des pièces d’artillerie traînées à bras d’homme dans des troncs creux. Scène immortalisée et surtout sublimée par David : Le Premier Consul franchissant les Alpes au col du Grand-Saint-Bernard.

Il existe cinq versions de ce tableau équestre, peint entre 1800 et 1803 et destiné à de grands monuments. Celle-ci se trouve au Musée national du château de Malmaison. Chef d’œuvre de l’école néo-classique, c’est devenu la représentation la plus mondialement célèbre du futur Napoléon.

Le Premier Consul, homme toujours pressé, n’a pas posé pour le tableau : David travailla en atelier, avec des mannequins ; pour la tenue, il prit modèle sur l’habit qu’on lui prêta, porté un mois après à la bataille de Marengo contre les Autrichiens.

Conseillé par Bonaparte, David dépasse la simple représentation de l’événement, pour en faire le prototype de la propagande napoléonienne. Le Premier Consul a souhaité être peint « calme sur un cheval fougueux » et l’artiste cabre l’animal, pour donner un dynamisme à sa composition, renforcé par le geste grandiloquent de Bonaparte drapé dans un ample manteau de couleur vive (ici ocre jaune, rouge les autres fois). Le général victorieux, au visage idéalisé, regarde le spectateur et lui montre la direction à suivre, censée être cette « troisième voie politique » qu’il cherche à imposer entre les royalistes et les républicains.

Dans la réalité, Bonaparte a franchi le col à dos de mule, revêtu d’une redingote grise. C’est quand même un exploit qui contredit les prédictions des habitants du lieu ! Ce passage réussi va permettre de prendre à revers les troupes autrichiennes, dans cette deuxième campagne d’Italie.

La suite de l’Histoire en caricatures va montrer un tout autre visage de la réalité… vue par les Anglais !

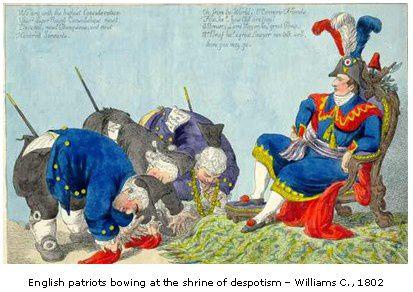

« Patriotes anglais s’inclinant devant le haut lieu du despotisme – 1802 » 3

Assis sur un élégant siège orné de symboles révolutionnaires, Bonaparte reçoit ces hommages avec hauteur, un pied posé sur un petit tabouret, l’autre sur le tapis couvrant son podium. Il porte un costume de Directeur, alors qu’il est devenu Premier consul à vie (12 mai 1802). Les plus ridicules de l’histoire sont les trois visiteurs anglais prosternés devant le nouveau chef de la France, postérieur plus haut que leur tête, épée pointant vers le ciel.

Le plus célèbre est le leader de l’opposition anglaise, Fox à gauche, coiffé d’un bonnet révolutionnaire, prosterné si bas que son pantalon se déchire. Erskine, au milieu, portant l’habit noir des hommes de loi, a retiré son chapeau rouge qu’il met à terre. Sur un papier sorti de sa poche est écrit « O’Conners Brief » (Mémoire O’Conners). À côté de lui, Combe, le maire de Londres (avec sa chaîne d’or) a lui aussi un papier sortant de sa poche : « Essay on Porter Brewing by H. C. » .

Cette caricature codée est d’abord destinée au public anglais. L’opinion favorable se détériore dès la fin de cette année 1802, suite à l’annexion du Piémont par la France qui laisse envisager le pire pour la suite. En novembre, Fox quitte la France.

Napoléon, personnage politique mondialement célèbre, fut particulièrement visé par la caricature. Irrévérencieuse, sacrilège, perverse, elle attaque de front l’image de l’Empereur avec des variantes nationales. Le public prend goût à ce genre satirique et contestataire. Les Anglais sont les maîtres incontestés du genre, jusqu’à la fin de l’Empire. Napoléon, représenté comme un personnage de taille plus petite que nature (jusqu’à devenir nain), porte un chapeau, des bottes et un sabre trop grand pour lui. Avec ces plumes souvent accrochées au chapeau, ce personnage fantaisiste ne ressemble guère à un chef d’État et les Anglais ne le reconnaissent pas pour tel : ce parvenu arrivé au pouvoir après un coup d’État ne fait pas partie d’une grande famille comme les autres monarchies européennes.

L’Angleterre, jamais envahie, mais sans cesse en guerre contre la France depuis la Révolution ne désarma jamais – hors le court intermède de la Paix d’Amiens (1802-1803). Démocratique depuis plus d’un siècle, jouissant d’une plus grande liberté d’esprit que la France, elle a forgé un art de dérision. La Royal Academy fondée en 1768 n’a pas régné sur l’idéologique et le style comme l’Académie Royale en France, le néo-classicisme n’a pas joué le même rôle que sur le continent. D’où cette liberté de trait si remarquable dans les œuvres qui annoncent la modernité du XIXe siècle.

Ajoutons que la rigueur de la censure impériale étouffe cet art politisé à l’extrême et freine la création en général.

« Ce qui paraît est misérable ! cela dégoûte. » 1758

NAPOLÉON Ier (1769-1821). Journal : notes intimes et politiques d’un familier des Tuileries (posthume, 1909), Pierre-Louis Roederer

L’empereur a souvent ce mot, comme déjà le Premier Consul, déçu par la production littéraire de son temps. Sans doute veut-il trop diriger la pensée des créateurs et des intellectuels. La plupart d’entre eux sont dociles, et les « best-sellers » d’une époque où les amateurs de romans et de poèmes abondent sont aujourd’hui illisibles.

Les seuls grands talents seront des opposants au régime : Chateaubriand hostile à Napoléon après l’exécution du duc d’Enghien (1804), Mme de Staël, coupable d’être la femme la plus intelligente et la plus libre de son temps. Paradoxalement, le personnage de Napoléon Bonaparte inspirera des chefs-d’œuvre de la littérature française, et mondiale.

Même pauvreté dans le domaine théâtral. Le genre qui fait fureur sur les boulevards, c’est le mélodrame. Napoléon méprise le « mélo » , il n’aime que le genre noble, la tragédie (à la Comédie-Française), mais aucun auteur ne peut rivaliser, même de très loin, avec les dramaturges du siècle de Louis XIV. Il a quand même trouvé son grand acteur, Talma.

Napoléon a plus de chance dans le domaine des beaux-arts : David, peintre officiel, d’ailleurs issu de la Révolution, restera magnifiquement inspiré dans le parcours imposé par le nouveau maître de la France : voir Le Sacre, chef-d’œuvre de l’école néoclassique.

« Le peuple français nomme et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie. » 1727

Le Sénat, proclamation des résultats du plébiscite, 2 août 1802

C’est le peuple tout entier qui donne ce pouvoir à Bonaparte : sur plus de 3,5 millions de votants, guère plus de 8 000 non. À Paris : 60 non. En Vendée, 6 ! Le consensus national est évident, et justifié.

« Voici le second pas fait vers la royauté. Je crains que cet homme ne soit comme les dieux d’Homère, qu’au troisième acte il n’atteigne l’Olympe. » 1729

Mme de STAËL (1766-1817), jugeant l’irrésistible ascension du Premier Consul. Bonaparte (1977), André Castelot

Opposante résolue, elle ironise quand le 15 août (anniversaire de Bonaparte né sous le signe astral du Lion) devient jour de fête nationale. Le prénom Napoléon s’inscrit déjà sur des pièces de monnaie. Le sénatus-consulte du 4 août 1802 (Constitution de l’an X) augmente encore les pouvoirs du Premier Consul à vie au détriment du législatif.

Un agent du comte de Provence (futur Louis XVIII) constate : « Bonaparte continue à régner avec une plénitude de pouvoirs que ne déployèrent jamais nos rois. »

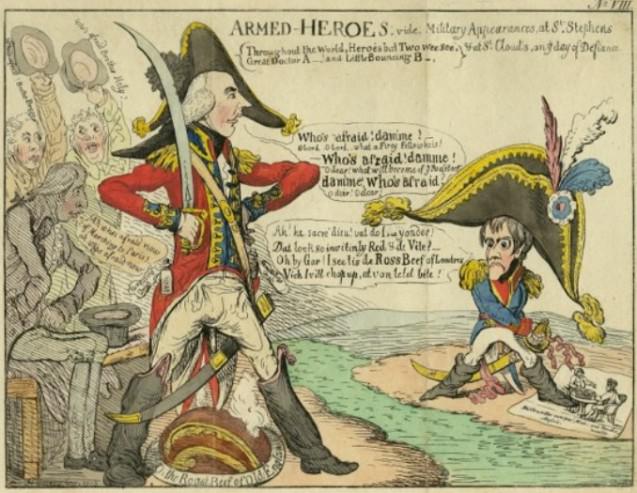

« Le roi de Brobdingnag et Gulliver – 1803. » 20

Gillray

Brobdingnag est un royaume de fiction où vit un peuple de géants, les Brobdingnags dont parle Jonathan Swift dans son roman Les Voyages de Gulliver (1721). Le navire de Gulliver ayant échoué sur l’île de Brobdingnag, il rencontre ces géants : les femmes ont des mœurs légères et les courtisans sont hideux.

On va souvent retrouver la même configuration du nain Bonaparte, face au géant Georges III – les caricaturistes anglais font fortune en France. C’est l’une des œuvres les plus célèbres de l’artiste anglais James Gillray (1756-1815), caricaturiste et graveur de dessin satirique, qui s’inspire comme beaucoup de l’œuvre de Swift et met en scène le nain Bonaparte, face au géant Georges III. Thème repris plus tard par les caricaturistes allemands.

George III examine à la jumelle le nain Gulliver posé sur sa main droite. Pour lui, il s’agit du « petit reptile le plus pernicieux et le plus odieux à qui la nature a permis de ramper sur la surface de la terre » . La supposée petite taille de Bonaparte est mise en opposition avec ses ambitions démesurées. L’uniforme de Georges III souligne sa légitimité, tandis que celui de Bonaparte rappelle qu’il est le produit de la Révolution.

« Le roi de Brobdingnag et Gulliver. Gulliver manœuvrant avec son petit bateau dans la citerne. »

Cette seconde caricature prend forme de tableau, avec les mêmes acteurs principaux. Entouré ici de sa cour, le géant Georges III lorgne avec mépris la tentative de débarquement du nain Bonaparte sur la Manche.

« L’espace qui sépare la Grande-Bretagne du continent n’est point infranchissable. » 1718

Napoléon BONAPARTE (1769-1821), Lettre à Talleyrand, ministre des Relations extérieures, 19 avril 1801. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux

« Il est bon que l’Angleterre sache que l’opinion du Premier Consul est que l’espace… » Cela sonne comme une menace. En février 1798, le Directoire avait soumis à Bonaparte un projet d’invasion de l’Angleterre. Sur le conseil de Talleyrand, l’ambitieux a renoncé, préférant combattre l’ennemi en Méditerranée, d’où la campagne d’Égypte. Mais l’idée revient.

Le général Bonaparte a pris le pouvoir en 1799, devenant Premier Consul, puis empereur en 1804. Il réfléchit encore et toujours pour envahir l’Angleterre. Il a fait construire de nombreux bateaux, recruté des marins. Il organise un plan pour attirer la flotte anglaise loin de ses côtes, mais c’est un échec.

Dans ce tableau anglais, le caricaturiste met en scène Napoléon dans un très petit bateau. Il paraît bien ridicule pour envahir l’Angleterre. À gauche, deux pages soufflent dans la voile pour faire avancer l’embarcation. Le projet de Napoléon est un divertissement pour le roi anglais et sa cour : bien assis, George III, sa femme Charlotte, avec son éventail, et leurs filles s’amusent à regarder le spectacle.

Le personnage debout derrière le roi est le lord chambellan : un grand officier de la cour qui gère tout ce qui se passe au palais (une clé est accrochée à son habit) et gère notamment les spectacles et les jeux. Les seuls soldats représentés sont deux gardes, debout à droite : eux aussi s’amusent et n’ont aucune crainte face à la menace du petit Bonaparte. Toujours menaçant dans la réalité…

« Vous voulez la guerre. Nous nous sommes battus pendant quinze ans. C’en est déjà trop. Mais vous voulez la guerre quinze années encore et vous m’y forcez ! […] Si vous armez, j’armerai aussi. Vous pouvez peut-être tuer la France, mais l’intimider, jamais ! » 1733

Napoléon BONAPARTE (1769-1821), apostrophant Lord Whitworh, ambassadeur d’Angleterre à Paris, 13 mars 1803. La France, l’Angleterre et Naples, de 1803 à 1806 (1904), Charles Auriol

La scène se passe aux Tuileries, devant deux cents témoins, le ministre des Affaires étrangères Talleyrand et le corps diplomatique pétrifiés.

Bonaparte est furieux : l’Angleterre n’a pas rempli les conditions du traité de paix d’Amiens (25 mars 1802) mettant fin aux guerres de la deuxième coalition. Elle refuse notamment d’évacuer l’île de Malte. Bon prétexte pour relancer la guerre.

« Cette paix [d’Amiens] n’avait pas encore reçu sa complète exécution, qu’il jetait déjà les semences de nouvelles guerres qui devaient, après avoir accablé l’Europe et la France, le conduire lui-même à sa ruine. » 1734

TALLEYRAND (1754-1838), Mémoires (posthume, 1891)

Le ministre des Relations extérieures a tenté de minimiser cette déclaration peu diplomatique du 13 mars 1803, mais il se rend à l’évidence et rendra Bonaparte responsable de la suite des événements, quand sera venu le temps de témoigner face à l’histoire.

De toute manière, les Affaires étrangères relèvent du Premier Consul et Talleyrand joue le second rôle comme il peut, y trouvant des avantages financiers plus ou moins occultes. Le « diable boiteux » est malin.

Mais l’Angleterre s’inquiète de la politique expansionniste de la France : Bonaparte s’est fait élire président de la République cisalpine (l’Italie), avant de transformer la Confédération helvétique en protectorat français (pour mieux contrôler les menées antifrançaises qui s’y trament).

« Le petit général Bonaparte prêt à envahir l’Angleterre ? » 50

En 1803 et 1804, le Premier Consul repense plus que jamais à ce projet. Ce nain ambitieux a fait construire de nombreux bateaux, recruté des marins. Il organise un plan pour attirer la flotte anglaise loin de ses côtes, mais c’est un échec. Le caricaturiste s’en donne à cœur joie et l’Angleterre, sabre au clair, l’attend de pied ferme, tandis que le peuple anglais se moque de lui.

« Je vais hasarder l’entreprise la plus difficile, mais la plus féconde en résultats effrayants que la politique ait conçue. En trois jours, un temps brumeux et des circonstances un peu favorisantes peuvent me rendre maître de Londres, du parlement, de la Banque. » 1737

Napoléon BONAPARTE (1769-1821), au marquis de Lucchesini, 16 mai 1803. Histoire de la France et des Français (1972), André Castelot, Alain Decaux

L’idée le hantait depuis le Directoire qui projetait cette attaque par la Manche. Le Premier Consul s’en ouvre au ministre plénipotentiaire du roi de Prusse. Quatre jours plus tard, c’est la rupture de la paix d’Amiens, annoncée aux assemblées. Il accuse l’Angleterre et dit ne se résoudre à la guerre « qu’avec la plus grande répugnance » .

« C’est un fossé qui sera franchi lorsqu’on aura l’audace de le tenter. » 1739

Napoléon BONAPARTE (1769-1821), à Cambacérès, Boulogne, 16 novembre 1803. L’Europe et la Révolution française (1907), Albert Sorel

Ce fossé, c’est naturellement la Manche qui sépare la France des côtes d’Angleterre, visibles des hauteurs d’Ambleteuse (département du Pas-de-Calais). Et c’est une idée récurrente, sinon une obsession.

En vérité, il détestera toujours l’Angleterre, territoire qu’il a rêvé de conquérir mais qui fut l’instrument de sa perte. Napoléon ne cachait pas son dédain pour cette « nation de commerçants » incapable d’apprécier les idéaux les plus nobles comme la gloire et l’honneur, caractéristiques de la France selon lui. Il a longtemps rêvé de mener une invasion maritime de l’Angleterre, mission pour laquelle il prépara ses troupes au camp de Boulogne pendant la trêve des hostilités initiées à Amiens. Projet irréalisable, parce qu’il lui manquait le port en eaux profondes d’où lancer sa flotte sur la Manche. Sous l’Empire, le Blocus continental contre l’Angleterre sera imparfaitement respecté, Trafalgar la laissera maîtresse des mers et Waterloo sera sa victoire finale.

PREMIER EMPIRE

T. (Talma) donnant une leçon de Grâce et de Dignité Impériale (à Buonaparte). Estampe, BNF.

« Commediante ! Tragediante ! »

« Comédien ! Tragédien ! » 1781PIE VII (1742-1823). Servitude et grandeur militaires (1835), Alfred de Vigny

Ces deux mots n’ont peut-être pas été prononcés tels qu’ils sont passés à la postérité, mais ils reflètent ce que ce pape de caractère pensait de l’empereur.

Don de la simulation et sens théâtral, deux qualités reconnues au grand premier rôle que fut Napoléon, sur la scène de l’histoire. Son don de la mise en scène, il en joue en artiste : « Rien n’interrompt aussi bien une scène tragique qu’inviter l’autre à s’asseoir ; lorsqu’il est assis, le tragique devient comique. »

Il sait donner une dimension épique aux défaites comme aux victoires, revues et corrigées par les peintres voués à sa propagande. Le sommet de l’art reste le sacre, dont Pie VII est témoin, et acteur, condamné au second rôle : Napoléon tint à se couronner lui-même et le pape n’a béni que la couronne ! David immortalise la scène dans « Le Sacre » d’ailleurs revu et corrigé sur l’ordre de l’Empereur – par exemple, sa mère est présente alors qu’elle lui avait fait l’affront de refuser… (fâchée par sa brouille avec son frère Lucien).

Reste sa relation avec Talma (1763-1826), le tragédien du siècle… Sur la caricature, Napoléon singe de façon grotesque les nobles attitudes du tragédien… qui reprend la pose du Napoléon en Mars pacificateur de Canova (marbre au Wellington Museum à Londres, bronze à la pinacothèque de Brera à Milan).

Amitié et admiration certaines et réciproques entre les deux hommes. Leçons ? Au sens figuré, assurément. Ils s’inspiraient mutuellement. De là à prendre des cours… ce serait une légende dont Napoléon aurait ri avec Talma lors des Cent-Jours son retour en 1815…

« Eh bien, lui dit-il, on dit donc que j’ai pris de vos leçons ? Au reste, ajouta-t-il en souriant, si Talma a été mon maître, c’est une preuve que j’ai bien rempli mon rôle. » 90

NAPOLÉON Ier (1769-1821) à Talma. P.-F. Tissot, Souvenirs historiques sur la vie et la mort de F.Talma, Librairie Chamonal (1826)

Voici la vérité, d’après le même auteur : il y avait entre les deux hommes « une sympathie dont le résultat fut, jusqu’aux derniers instants du règne de Napoléon, une sorte de réaction continuelle du personnage idéal sur le personnage réel et du personnage réel sur le personnage idéal.

Quoiqu’il ne soit pas exact de dire que Napoléon ait pris des leçons de Talma, il est certain que, par l’habitude de voir et d’entendre ce grand acteur, il avait adopté plusieurs de ses manières, de ses attitudes, et même des inflexions de sa voix ; ainsi qu’il est souvent arrivé à Talma d’étudier profondément Napoléon et d’appliquer le résultat de ses observations à ceux de ses rôles qui étaient en analogie avec ce modèle et dans lesquels il avoue que la pensée de Napoléon lui est toujours présente. »

En réalité, Talma et Bonaparte devinrent amis au début du Consulat, vu la forte ressemblance entre le tragédien et le Premier consul : Talma apparaissait comme l’incarnation théâtrale de Bonaparte, ce qui intrigua et attira ce dernier, très amateur de tragédie. Tous deux préféraient Corneille à Racine et adoraient les tragédies du théâtre classique antique. Talma apprit beaucoup de choses au jeune Bonaparte sur l’art dramatique, tandis que Bonaparte introduisit Talma dans son entourage et lui fit rencontrer Talleyrand, Murat, Berthollet, Laplace et Monge, à Malmaison, Saint-Cloud ou aux Tuileries.

La carrière de Talma connut des hauts et des bas, mais Napoléon lui accorda un soutien jamais démenti. Outre l’argent, il ne manquait pas de donner son avis à l’acteur. Ainsi, au lendemain de la pièce La Mort de Pompée (signée Corneille), Napoléon déclara à Talma qui avait joué César : « Vous fatiguez trop vos bras ; les chefs d’empire sont moins prodigues de mouvements ; ils savent qu’un geste est un ordre, qu’un regard est la mort : dès lors ils ménagent le geste et le regard. Il est aussi un vers dont l’intention vous échappe ; vous paraissez convaincu en prononçant ‘ Pour moi qui tiens le trône égal à l’infamie…’. César ne pense alors pas un mot de ce qu’il dit. » Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, Dossier Talma.

Talma était souvent appelé pour jouer au gré des séjours de Napoléon dans les différents palais impériaux et il l’accompagnait lors de visites diplomatiques à l’étranger. Il eut une liaison avec sa sœur Pauline, vers 1810. À la fin de la Première Restauration, le lendemain de son arrivée à Paris, Napoléon était dans sa loge pour voir Talma. L’acteur rendit visite à Napoléon à Malmaison, après Waterloo. Leur amitié dura jusqu’à l’exil de Sainte-Hélène.

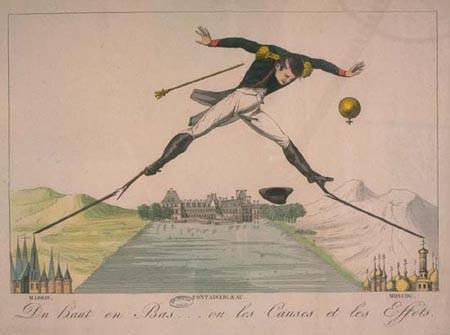

Du haut en bas… ou les causes et les effets, Anonyme Eau-forte coloriée, parue après l’abdication de Napoléon à Fontainebleau le 6 avril 1814. Musée de l’Histoire vivante.

Cette gravure satirique représente Napoléon qui enjambe un fleuve entre Madrid et Moscou… mais l’écart est trop important et les échasses sur lesquelles il se dresse ne manquent pas de rompre. Il perd alors sceptre et globe. La critique de l’ambition démesurée de Napoléon Bonaparte et de sa chute inéluctable est ici étonnamment figurée en une seule image. Napoléon en fut conscient, mais trop tard.

« La fortune m’a ébloui. » 1873

NAPOLÉON Ier (1769-1821), à ses ministres, 19 décembre 1812. Les Ministres de Napoléon (1959), Jean Savant

De retour à Paris dans la nuit du 18 décembre, il avoue à ses ministres, le lendemain : « J’ai été à Moscou, j’ai cru signer la paix. J’y suis resté trop longtemps […] J’ai fait une très grande faute, mais la fortune peut encore la réparer. »

Il apprend quelques jours plus tard la tragédie, après son départ de Russie. Murat s’est querellé violemment avec Davout, abandonnant le commandement au prince Eugène et regagnant son royaume de Naples. Le prince Eugène de Beauharnais (fils de Joséphine, et adopté par l’empereur) fait l’impossible, évite l’encerclement, et accomplit ce qui est considéré comme un exploit. Il ramènera tant bien que mal 100 000 hommes. C’est quand même la débâcle. Le bilan total de cette campagne sera de 530 000 morts, victimes surtout du typhus, du froid et de la faim.

« Voilà le commencement de la fin. » 1869

TALLEYRAND (1754-1838), à l’annonce du désastre de la retraite de Russie, décembre 1812. Monsieur de Talleyrand (1870), Charles-Augustin Sainte-Beuve

Il l’a prédit avant tout le monde, sans savoir l’ampleur de la débâcle.

Les soldats sont victimes du « Général Hiver » , comme prévu par le tsar Alexandre et le maréchal Koutousov. Le froid rend fous les chevaux, et colle l’acier des armes aux doigts des soldats. Le passage de la Bérézina (25 au 29 novembre) est un épisode devenu légendaire : par –20 °C le jour, –30 °C la nuit, ce qui reste de la Grande Armée réussit à franchir la rivière, grâce aux pontonniers du général Eblé et aux troupes qui couvrent le passage (Ney et Victor). 8 000 traînards n’ont pas le temps de passer, ils seront tués par les Cosaques.

« Fussé-je mort à Moscou, ma renommée serait celle du plus grand conquérant qu’on ait connu. Mais les sourires de la Fortune étaient à leur fin. » 1870

NAPOLÉON Ier (1769-1821). Mémorial de Sainte-Hélène (1823), Las Cases

Au lieu de cela, Paris continue de chanter tout bas la cruelle chanson de La Campagne de Russie, durant la retraite de décembre 1812 : « Il était un p’tit homme / Qu’on appelait le grand […] / Sans demander son reste / Fier comme un César / De hasard / Dans cet état funeste / Napoléon le Grand / Fout le camp ! »

« Du sublime au ridicule, il n’y a qu’un pas. » 1871

NAPOLÉON Ier (1769-1821), à son ambassadeur à Varsovie, Monseigneur de Pradt, 5 décembre 1812. Biographie universelle ancienne et moderne (1854), Michaud

Ce mot figure dans ses Maximes et pensées. Il fait partie d’un étrange discours, tenu par un homme fatalement éprouvé dans son esprit et son corps.

« Les puissances ayant déclaré que l’Empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l’Empereur Napoléon, fidèle à ses serments, déclare qu’il renonce, pour lui et pour ses enfants, aux trônes de France et d’Italie, et qu’il n’est aucun sacrifice, même celui de la vie, qu’il ne soit prêt à faire dans l’intérêt de la France. » 1891

NAPOLÉON Ier (1769-1821), Abdication du 6 avril 1814, écrite de sa main sur le célèbre guéridon d’acajou de Fontainebleau. Le Fils de l’empereur (1962), André Castelot

Par le traité de Fontainebleau du 11 avril, il garde son titre d’empereur avec la souveraineté (dérisoire) de l’île d’Elbe, 223 km2, la plus grande des petites îles italiennes de l’archipel toscan. Autrement dit, l’ambitieux a tout perdu de son Empire.

Jean-Baptiste GAUTIER L’AINE (actif entre 1780/1820), Le Tyran démasqué, « Napoléon Ier, caricatures, recueil factice » , vers 1814. Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Fondation Napoléon.

Nous retrouvons le thème du chat noir ou du tigre (associé au diable) qui traduit la duplicité, les maléfices, les sortilèges de Napoléon. La France est représentée par une allégorie : la Monarchie et son manteau fleurdelisé. Elle seule parvient à « démasquer » littéralement le tyran et révéler ses véritables intentions, la tyrannie et l’obscurantisme.

« Sont meubles par nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère. » 60

Code civil, article 528, 21 mars 1804

Napoléon était à juste titre très fier de son œuvre : « Ma vraie gloire, ce n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil » dira Napoléon en exil à Sainte-Hélène.

Quelques remarques s’imposent : le Code, véritable monument juridique reconnu dans le monde entier, sera réformé en divers points, notamment sur la condition des femmes et des animaux. La misogynie de l’empereur est bien connue et réelle, cependant que les chats, les chiens et autres bêtes du même ordre sont définis juridiquement comme des meubles. Sa phobie des chats est souvent évoquée. Beaucoup de tyrans n’ont pas supporté leur indépendance, certains en avaient une peur maladive, Alexandre le Grand, Jules César, Adolf Hitler…

Malgré cela, Napoléon a su reconnaître l’utilité des chats, notamment pendant sa campagne d’Égypte. Alors que son armée était immobilisée par une épidémie de peste en Palestine, les chats qui faisaient partie du voyage furent employés pour chasser les rats, principaux vecteurs de la maladie, dans les campements des soldats. L’opération fut un succès.

LES CENT JOURS

Napoléon Retour de l’ile d’Elbe, il ramène la liberté !…. Estampe BNF Gallica.

« Enfin, v’la qu’je r’voyons à Paris

Ce fils de la victoire !

L’aigle remplace la fleur de lys,

C’est c’qui faut pour sa gloire.

De l’île d’Elbe en quittant le pays,

Crac ! Il se met en route.

En vingt jours, il arrive à Paris.

C’t’homm’-là n’a pas la goutte. » 1929Ot’-toi d’là que j’m’y mette, chanson de 1815. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier

Les Cent Jours. Le plus incroyable come-back de notre Histoire, très diversement jugé par les contemporains et commenté par les historiens.

Voici l’un des couplets du chant des partisans, de plus en plus nombreux : la magie impériale agit encore. Mais à Paris comme à Vienne, la réaction s’organise. Dès que la nouvelle touche la capitale, le 5 mars 1815, le comte d’Artois (frère de Louis XVIII et futur Charles X) prend la route de Lyon.

Le Journal des Débats stigmatise le traître, les anciens compagnons de l’empereur s’apprêtent à le combattre, avant de se rallier à lui pour la plupart, le plus célèbre étant le maréchal Ney, le Brave des Braves.

« Il est donc revenu cheux nous

C’t’homme qu’on croyait si tranquille ?

J’aurions ben parié deux sous

Qu’i n’resterait pas dans son île,

Car c’n’est pas un fait nouveau

Qu’les enragés n’aimions pas l’iau. » 1930Le Retour de Nicolas, chanson de 1815. Histoire de France par les chansons (1982), France Vernillat, Pierre Barbier

Une des chansons royalistes qui surnomment Napoléon « Nicolas » ou « Nicodème » , autrement dit un sot, en langage de l’époque. Mais le futur Charles X ne parvient pas à rassembler les régiments espérés. Quant au congrès de Vienne, il ne danse plus, il ne marche plus. Il est frappé de stupeur.

« Il faut tuer Buonaparte comme un chien enragé. » 1934

TALLEYRAND (1754-1838), Congrès de Vienne, 12 mars 1815. Le Roi de Rome (1932), Octave Aubry

Napoléon a bouleversé le bon ordre du Congrès et mis le ministre français dans une situation délicate, si habile que soit notre diplomate, à 60 ans. Intrigant comme il sait l’être et souvent pour le bien de la France, il a conclu un traité secret avec l’Autriche et l’Angleterre contre la Prusse et la Russie. C’est un exploit diplomatique : le représentant du pays vaincu a réussi à diviser les Alliés, à limiter les exigences de la Prusse et de la Russie. L’épisode des Cent-Jours va ruiner tous ses efforts…

« Cet homme est revenu de l’île d’Elbe plus fou qu’il n’était parti. Son affaire est réglée, il n’en a pas pour quatre mois. » 1931

Joseph FOUCHÉ (1759-1820), lucide quant à l’avenir, mars 1815. 1815 (1893), Henry Houssaye

Paroles de celui qui va redevenir ministre de la Police sous les Cent-Jours et de nouveau sous la seconde Restauration. Napoléon connaît bien les défauts et les qualités de l’homme. Fouché prendra son portefeuille le 21 mars 1815, en confiant à Gaillard (lieutenant général de police) : « Avant trois mois, je serai plus puissant que lui et s’il ne m’a pas fait fusiller, il sera à mes genoux […] Mon premier devoir est de contrarier tous les projets de l’empereur. »

Fouché a tort de trahir, mais il a raison de penser ainsi. Le retour de Napoléon déclenche une nouvelle guerre européenne et le second traité de Paris (signé au Congrès de Vienne) sera beaucoup moins clément.

La France n’a aucune chance de gagner, même avec ce fabuleux meneur d’hommes et manieur de foules qui veut encore et toujours forcer le destin. C’est l’aventure de trop, c’est aussi la légende. C’est de toute manière l’Histoire, et l’un des épisodes les plus étonnants.

« Caricature représentant Napoléon sous la forme d’un serpent, qui se repaît de chair humaine » BNF.

La légende (en bas à droite de la caricature) vaut citation.

« Serpent d’Afrique sous les armes

En France il vint d’abord couvrir sa nudité

Fléau de la patrie et de l’humanité

Le monstre n’a vécu que de sang et de larmes. » 70

Datée de 1815, cette caricature intitulée vraisemblablement a posteriori (lors de son entrée dans les collections de la Bibliothèque) semble sans équivoque, renforcée par sa légende originelle :

Napoléon laisse un champ de ruines et de morts, c’est la légende noire opposée à la légende dorée ! Il est présenté comme un serpent venu d’Afrique (comprendre, en l’occurrence, la Corse !) qui se nourrit des désastres qu’il occasionne, en France comme en Europe.

La légende se superpose à une représentation naïve de grognards morts sur le champ de bataille, d’ossements et de villages incendiés, sous l’œil impavide de l’avide Napoléon-serpent. La taille de l’animal et les squelettes abandonnés suggèrent que les festins durent depuis un bon moment !

À cette interprétation littérale, correspondant à un des effets immédiats recherchés chez les lecteurs par le caricaturiste anonyme, on peut ajouter des interprétations plus complexes. Le serpent est présenté comme le plus rusé des animaux terrestres par la Genèse. Maintes fois animalisé par la caricature anglaise sous le Premier Empire, puis par la caricature française à partir de 1814, Napoléon n’apparaît pas souvent en serpent. Il y a donc un hommage ambigu à la symbolique duale du reptile : il attire et repousse, il incarne le Diable, mais aussi la Connaissance. Notons que ce serpent est loin d’être vaincu : ses anneaux suggèrent la permanence, voire la renaissance ; tel Cerbère, il garde sa grotte dont il est proche. Enfin, ce dragon-serpent ne voit à l’horizon nul saint George venir l’occire, au contraire des représentations anglaises contemporaines. Son œil rusé suggère même qu’il n’est pas près de rendre les armes…